[記事公開日]2025年1月21日

就活は何から始めるのが正解?始め方に悩む人のための攻略マニュアル

就活は、将来のことを決めていく大事な行事です。しかし漠然と就活に取り組もうと思っても、いったい何から始めたらよいのか悩んでしまう人が多いのではないでしょうか。

結論からいうと、「そもそも就活とは何か」と「就活全体のスケジュール感」を把握することが最初の段階です。それができて、具体的に動き出す段階になったら、「自己分析」と「業界研究」から始めることをオススメします。

とはいえ、そういわれてもピンとこないかもしれません。そこでこのコラムでは、就活を何から始めるべきかについて、順番に沿って解説します。効果的な始め方を押さえて、ぜひ就活を成功させましょう。

目次

まずは「就活とは何か」を理解することから始める

就活は人生においてとても重要な行事の一つなので、生半可な気持ちで行ってはリスクが高すぎます。正しいやり方で自分の納得のいく就活ができるよう、まずは就活とは何なのかについて理解を深めるところから始めましょう。

就活を始めるにあたって知っておくべきことは、以下のとおりです。

それぞれ解説していきます。

就活は「自分に合う企業」を探す活動

就活は、自分に合う企業を探すための活動です。就活に没頭し過ぎると、内定を獲得することそのものを就活のゴールと勘違いしてしまうことがあります。しかし、就活の本当のゴールは「自分に合う企業への入社」なので、それを忘れないようにしましょう。

大学を卒業すれば、残りの人生の大半は社会人として働くこととなります。そのように人生の中心となる仕事が自分と合っていなければ、生活をする上で障害となってしまうでしょう。結局は早期退職につながり、就活にかけた時間やお金も無駄にしかねません。

そのような事態を避けるためにも、就活では「自分に合う企業を探すことが大切」だということを頭に刻み、行動するようにしてください。

就活は、内定の数を競うものではありません。どんなに内定があっても、最後に入社できるのは1社だけです。その1社が自分にとって満足のいく内定先となるために、間違った選択をしないように就活することが大切です。

就活には相当な時間がかかる

就活は今後の人生を左右するほど重要な決断をする場なので、相当な時間がかかることを覚悟しておいてください。就活にかかる期間は約6ヵ月~9ヵ月と言われていますが、選ぶ職種や状況によって大きく変動します。

就活を始める時期が早い人もいれば、さまざまな事情で出遅れてしまう人もいるように、就活を終える時期も人それぞれです。早く終わる人もいれば、卒業ギリギリまで終わらない人もいますし、ひと段落しても時期を空けて就活を再開する人もいます。

このように就活には明確な終了時期が設けられていませんし、どれぐらい時間がかかるかは人によって異なります。

ただし新卒の就活では、きちんと準備と対策を行っても、20社程度受けてようやく1、2社内定を取れるという状況が平均的です。就活が長くて辛いものであることは間違いないので、そのことは覚悟しておきましょう。

就活中も学業を怠るわけにはいかない

就活を始める前に忘れてはいけないのが、将来のことを決める重要な活動をするにあたっても、あなたは学生であるということです。企業は学生が卒業することを前提に内定を提示するので、就職するには無事に学校を卒業することが必須となります。

単位不足や期限ギリギリの卒論などに邪魔されてしまえば、就活自体もうまくいかなくなってしまうでしょう。就活との両立をしていくためにも、まずは学生としての責任をしっかりと果たす必要があります。せっかく内定がもらえても、卒業できなければ元も子もありません。

就活が本格化する大学3年生の冬以降は、説明会やインターンシップに参加したり、エントリーシートを作成したりと、とても忙しくなります。大学4年生はさらに選考が加わり非常に忙しくなるため、3年生のうちに卒業に必要な単位をできるだけ取得しましょう。

理系学生やゼミに所属している人は、大学4年生でも学業が忙しい可能性が高いです。できるだけ3年生のうちに取得できる単位は取り終わるよう努力してください。

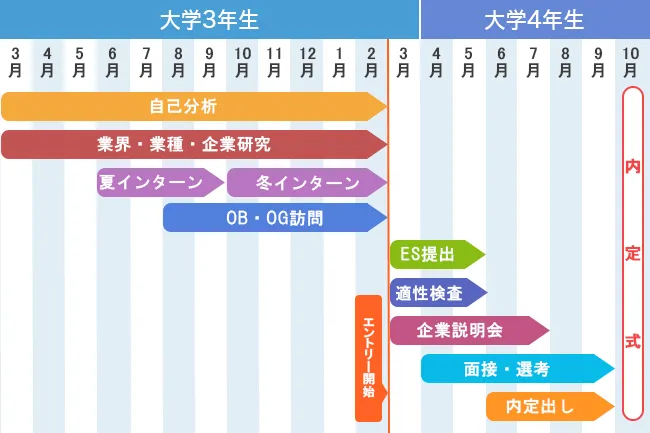

具体的に何から始めるかは就活スケジュールを参考に

就活を何から始めるべきかわからない人は、まず大まかなスケジュールを確認しましょう。就活の大まかなスケジュールについては、上の図を見てください。

選考が本格化するのは大学3年生の3月以降ですが、その前にも自己分析や企業研究、インターンシップへの参加など、やらなくてはいけないことがたくさんあります。その中で、企業との接触が最初に始まるポイントは、以下の3つです。

就活のスケジュールについて、詳しく見ていきます。

企業との接触はインターンシップから始まる

就活の前哨戦として参加しておきたいのが、サマーインターンシップです。サマーインターンシップは、大学の長期休みを利用して、大学3年生の7月〜9月ごろに行われます。申し込みが始まるのは、その前の6月ごろからです。

インターンシップは一社だけでも5日以上実施されるため、いくら長期休みといっても参加できる数が限られます。事前に興味のある業界や企業をある程度は考えておき、自分の就活に役立つインターンシップを選んで参加するのがオススメです。

そのためには、インターンシップの申し込みが始まる大学3年6月までに、自己分析や業界研究を多少なりとも実施し、漠然とでも就活の軸を思い描いておく必要があります。それを元に、自分にとって必要なインターンシップ先を選ぶわけです。

また、サマーインターンシップに参加するには、選考がある企業も多いです。エントリーシートによる書類選考が一般的なので、まずはエントリーシート対策から始める必要があるでしょう。

しかし、企業によってはインターンシップ選考で面接を実施するケースもあるため、その場合は面接対策も早めに始める必要が出てきます。

それを可能にするには、例年のインターンシップ選考で何が行われたか、インターンシップ中は何をしたのかといった傾向を事前に調べておくことが大切です。気になる企業のインターンシップ情報は、早めに入手しておきましょう。

サマーインターンシップを逃すとOB・OG訪問から始まる場合も

サマーインターンシップを逃した場合は、OB・OG訪問が企業との最初の接触になるケースもあります。

ただし、入社する可能性が全くない業界のOB・OGから話を聴いても、あまり就活の参考にはなりません。そのため、OB・OG訪問から企業との接触を始める場合もまずは自己分析と業界研究を行い、仮の就活軸を考える必要があります。

また、OB・OG訪問は説明会のように組織だって行われるイベントではないため、就活生の方があらかじめ質問を用意しておかないと得られる情報が少ないです。

その意味でも、OB・OG訪問から始める場合は事前にしっかり業界研究を行い、聞くべき内容を整理しておく必要があるでしょう。それらの質問を通して仮で考えておいた就活軸が適切かどうかを判断するためです。

それに加えて、訪問するOB・OGを見つけるための行動を起こす必要があります。大学のキャリアセンターで紹介してもらったり、マッチングサービスで探したりするのが一般的です。

いきなり本選考のエントリーから始める人もいる

企業との接触はできればインターンシップやOB・OG訪問から始めたいところですが、人によってはいきなり本選考のエントリーから始めざるを得ない場合もあるでしょう。

就活生それぞれの事情と志望する業界によって、インターンシップやOB・OG訪問の時期を逃してしまう場合があるためです。

その場合ももちろん、自己分析と業界研究から始めることになります。ただし、すでに秋冬のインターンシップが終わっている場合は、仮の就活軸が適切かどうか就業体験によって確かめることができません。

そのため、企業説明会などで情報を集めることが重要になります。通常よりも多くの説明会に参加し、それぞれを比較しながら、自分に合う業界・企業はどこなのか検討してください。

大学3年から始める就活の基本12ステップ

就活は「自分に合った企業を探す」ことが目的となる活動です。そのためには、以下の12ステップに沿って就活を始めることをオススメします。

ここでは、どの時期に何から始めればいいのか、また具体的なやり方について解説していきます。ただし、それぞれの実施時期は標準的な企業を志望する場合です。企業ごとの違いについては次の章で解説します。

ステップ1:自己分析

就活の方向性を定めるためも、まずは「自己分析」から行っていきましょう。自己分析から自分という人間を理解し、自分の強みや長所、人柄などが活きる仕事は何かを探し出すことで、「自分に合った企業」を見つけやすくなります。

就活のための自己分析は、これまでの経験を「自分史」として書き出したり、適職診断ツールや自己分析本を使ったりなどさまざまな方法があります。複数の手段を使って、多角的に分析するのがオススメです。

また、自己分析は新しい経験や情報を得ることで結果が変わることがあります。まずはインターンシップやOB・OG訪問先を選ぶ前に実施し、新たに得た経験・情報を踏まえてもう一度行うというサイクルにするとよいでしょう。

自己分析をする際は、客観的に自分を見ることが大切です。主観的になると、自分によって都合よく物事を解釈し、適切な分析ができません。

そのため、他人から客観的な意見をもらえる「他己分析」を行うのも効果的です。周りから見た自分はどのような人間なのかを知るためにも、他者に分析をお願いしましょう。

ステップ2:業界研究

自己分析と同時並行で行いたいのは「業界研究」です。自己分析から自分について理解が進んできたら、自分の特徴や希望に当てはまる業界についての研究を行っていきましょう。

業界研究は、まず「業界全体を広く浅く把握」することから始めるとよいです。自分の気になる業界の特徴は何か、他の業界と比べてどう違うのかなど、ざっくりと業界全体を把握していきます。

その次に、それぞれの業界内の事情を狭く深く調べていきます。どのような働き方をするのか、取り扱っているサービス(商品)と顧客対象はどこか、業界の成長性や安全性、社会性や国際性などを中心に、詳しくチェックしていきましょう。

これらの業界研究によって集めた情報が、就活の方向性を定めるのに役立ちます。始めから間違った方向に進んでしまわないよう、その業界と自分との相性を図りながら研究することが大切です。

ステップ3:サマーインターンシップ

大学3年の夏に開催される「サマーインターンシップ」には、ぜひとも参加しましょう。インターンシップは業界や企業に初めて触れる重要な機会で、就活を本格的にスタートしていくきっかけとなります。

インターンシップは、自分が目指したいと思える業界・企業探しに役立ちます。ある程度まで就活軸が定まっている場合には、「本当に自分に合っているのか」を確認するのに最適な手段です。

また、インターンシップでは実務を経験できるので、「働く」ということがどんなものなのかを実感できます。「思っていたのと違った」という事態も防ぐこともできるため、就活において重宝される大事なイベントです。

イメージだけで仕事を選ぶのは、あまりにもリスクが高いです。インターンシップ参加には、ほかにもさまざまなメリットがあります。特別な事情がない限り、必ず参加するようにしましょう。

ただし、企業側の受け入れ可能な人数が限られているため、インターンシップに参加するにもES選考が実施されるケースが多いです。場合によっては、後のステップに入っている選考対策を前倒しする必要が出てくるかもしれないので注意してください。

ステップ4:企業研究

インターンシップや業界研究、テレビやニュースなどから気になる企業を見つけたら、その企業について研究をしていきましょう。企業研究は、その企業が自分に合っているかを見極めるために行う重要な作業です。

また、就活を進めていくうえで、どのような企業を受けていくのかの指針を定める必要があります。企業研究は、その上で必要な情報収集を行う作業です。

企業研究では、以下の点を意識して情報を集めてください。

- 自分が大事にしたいと思う働き方や条件などが満たされているかどうか

- 自分の考えとマッチするかどうか

- 将来のキャリアプランを実現できる企業かどうか

企業研究はもちろん、業界研究や自己分析は就活をしていく中で何度も繰り返し行う必要のある作業です。はじめは夏のインターンシップをベースに行い、就活を進めていく中で気になる企業や業界があれば、その都度研究を行っていきましょう。

ステップ5:OB・OG訪問

OB・OG訪問も、大学3年の夏頃を目安に早くから行いましょう。早くから行うことで企業・業界研究に役立ちますし、人脈も広げられます。

OB・OG訪問は、企業側の本音を知ることができたり、人脈を広げたりするのに最適です。しかし、数が多すぎても1つ1つの情報整理に手間がかかってしまうので、5社程度に収めるのがよいでしょう。

OB・OG訪問は直接会社の人へアポイントを取るため、連絡の際は、失礼のないように気を付ける必要があります。もちろん当日は遅刻厳禁です。OB・OG訪問の後は、お礼メールも必要になります。

そのためにも、アポイントを取る前に電話やメールのマナー、言葉遣いのマナー、身だしなみのマナーなどは学んでおくことをオススメします。また、OB・OG訪問で聞きたいことは事前にまとめておき、貴重な時間を無駄にしないようにしましょう。

ステップ6:ウィンターインターンシップ

ウィンターインターンシップは、10〜2月に開催されます。本選考開始直前のインターンシップのため、高い評価を得られれば特別選考にそのままつながることも多いです。

サマーインターンシップを逃した人だけでなく、サマーインターンシップで思うような成果を得られなかった人、就活軸を変更した人、早期内定を目指す人にもオススメです。

ただしウィンターインターンシップも、参加には選考が必要な場合があります。エントリーシートや面接対策を行う必要があるので、早めにスケジュールを確認しておくことが大切です。

志望企業がウィンターインターンシップを開催するか、どのような選考を行うのか、こまめに情報をチェックしておきましょう。

ステップ7:適性検査対策

適性検査対策は年が明けたら本格的に行いましょう。適性検査は学生の基礎学力を計り、職務への適性を知ることが目的です。これは、本格的な面接選考を始める前に、学生をふるいにかけるための「足切り」となります。

企業によって合格ラインは異なるものの、点数が低ければ落ちることは間違いないので、万全の対策が必要です。

就活に導入されている適性検査は企業ごとに異なりますが、主流は「SPI」です。そのため、まずはSPIを中心に対策を始めるとよいでしょう。

SPIも含め、適性検査は問題の傾向を掴むことがポイントとなります。何冊も手を出すのではなく、1冊の対策本を繰り返し練習すれば十分です。

また、適性検査にはSPIの他にも「玉手箱」「TG-WEB」「ENG」「CAB」など、さまざまなテストがあります。自分が志望する企業に合わせて、追加の対策をしておきましょう。

複数種類の適性検査が予想される場合は、年明けと言わずもう少し早めに対策を始める必要があるかもしれません。すでに志望を決めている企業については、どのような適性検査を導入しているか事前に調べておくとよいでしょう。

ステップ8:企業説明会

「企業説明会」は、早いところでは年明けくらいから開催され、3月ごろにピークを迎えます。気になる企業があれば積極的にプレエントリーし、参加できるようにしてください。

「合同企業説明会」に参加すれば、一度に多くの企業・業界について知ることができるため効率的です。自分では知りえなかった企業に出会えるチャンスでもあります。その場でエントリーできる場合もあるので、就活を進めていくためにも必ず参加しましょう。

ジールコミュニケーションズでも、さまざまなタイプの合同企業説明会を開催しています。ぜひ参加してみてください。

また、ある程度エントリー先の目星が決まっている場合は、志望企業が単独で開催している説明会に参加するとよいです。企業研究をしてもわからなかった部分について質問したり、実際の企業の雰囲気を確認したりして、より企業理解を深められます。

説明会の情報は、就活総合サイトや大学のキャリアセンター、各企業のHPなどから確認できます。企業や時期によっては「オープンカンパニー」として募集しているかもしれません。気になる企業や業界の説明会が開催されているか、随時チェックしておきましょう。

ステップ9:就活軸を定める

企業の採用情報が解禁される前に、自分の「就活軸」を定めておきましょう。就活軸とは、企業選びをする上で譲れない条件を言語化したものです。就活を進めていく際の方針ともなります。

就活軸がしっかりと定まっていないと、自分に合う企業をうまく選べません。数ある企業の中から、何の目安もないまま志望先を決めていくのは難しいですし、間違った選択をしてしまうリスクが高くなります。

最終的に就活軸を定めるのはエントリーの直前ですが、それまでにも就活軸について考える機会が多々あります。最初のタイミングは、インターンシップ先を選ぶ前に、自己分析と業界研究をしたときです。

また、インターンシップに参加したあと、OB・OG訪問の前後、企業説明会の前後などにも自己分析と業界研究を行います。

それらから得た結論に基づいて「自分の中で絶対に譲れない条件」を定め、ESを提出する企業選びのための準備をしていきましょう。

就活軸は、自分のモチベーションの原点から探れば定めやすいです。面接でも「あなたの就活軸は何ですか」などと聞かれる場合があるので、しっかりと定めておいてください。

ステップ10:ES・履歴書対策

就活の解禁日は、基本的には3/1です。採用情報の公開に合わせて完璧なES・履歴書を提出できるよう、2月の時点で対策を万全に行いましょう。

一見、ESと履歴書は同じだと思われがちですが、それぞれ違いがあります。しっかりと把握して対策を行ってください。

【ESと履歴書との違い】

- ES:選考において参考にするもの

学生の人柄や個性から、熱意や将来の可能性をチェックする

採用時にだけ使う書類で、企業HPから印刷もしくは企業から渡される - 履歴書:学生の基本情報を把握するための公的な書類

氏名や大学名などの学生の基本的な情報をチェックする

「捺印欄」のある公的文書。スーパーや文房具店で購入する

上記のように目的や入手先が異なることから、書くべき内容もそれぞれ異なってきます。

【書き方のポイント】

- ES

企業が求める人物像を把握し、何を一番伝えたいのかを考えたうえで、「将来の目標」と絡めて記載すると◎ - 履歴書

基本的な情報のみを伝えるもののため、必要以上の情報を盛り込まない。端的に要点をまとめて記載する

どちらも限られた文字数の中でのアピールとなるので、要点をまとめて記載することが大切です。また、ESや履歴書を用いて面接が行われることが多いため、内容にブレが生じないよう、一貫性を持たせるようにしてください。

ステップ11:面接対策

本格的な就活を始める準備段階の最後は、いよいよ「面接対策」です。面接は、就活の醍醐味といっても過言ではありません。とくに力を入れて対策する必要があります。

面接練習には、「動画で撮影」「鏡の前で練習」「YouTubeの利用」など一人で練習を行う個人練習と、「誰かを面接官に見立てる」対人練習とがあります。どちらの方法にしろ、共通して意識してほしいことは以下の5つです。

- 本番を意識して練習する

- 大きな声でハキハキ話す

- 表情が硬くなりすぎないようにする

- 身だしなみを整える

- 自分の癖を見つけて直す

面接練習の上で一番大切なことは、本番を想定した緊張感のある雰囲気で行うことです。本番と異なる砕けた雰囲気で練習を重ねても、緊張感に慣れていないため、本番で思うように力を発揮できないでしょう。

せっかく対人練習をしても相手が友達や家族だと砕けた雰囲気になりやすく、緊張感が足りません。就活エージェントや大学のキャリアセンターなど、就活のプロを相手に練習し、緊張感に慣れておくことをオススメします。

就活のプロであれば適度な緊張感を作り出せるだけでなく、下4つのポイントができているかや回答の内容に対するフィードバックをもらえて、いっそう効果的です。

ステップ12:内々定への対応

標準的な企業の内々定が出始めるのは大学4年生の6月ごろですが、もっと早い時期に内々定が出始める企業もあります。早期選考を受けた場合はその他の企業と内定出しの時期が異なり、承諾か辞退か決断を迫られることもあるでしょう。

内々定は承諾後に辞退もできますが、企業側はどんどん入社準備を進めていくため、承諾するかは慎重に考えるべきです。

複数の企業の内々定を受けてそのままにしておいた場合、企業とトラブルになる可能性もあります。本当に行きたいと思う企業の内々定のみを受けるようにしましょう。

万が一承諾先とは別の企業に入社することを決めた場合は、早めに辞退の連絡をするようにしてください。

就活をいつ何から始めるかは企業の選考方法も考慮

就活をいつ何から始めるかは、企業ごとの選考スケジュールも考慮して決めましょう。なぜなら「外資系企業」や「ベンチャー企業」など、もともと就活ルールに縛られていなかった企業は、これまでに紹介した就活のスタート時期とは異なり、就活そのものの特性が変わってくるからです。

また、企業が経団連に加盟しているか否かでも、選考スケジュールは変わります。経団連に加盟していない企業は自由な選考スケジュールで選考を行うので、内々定が早く出る可能性もあるでしょう。

ここからは、以下の項目に分けて、それぞれの就活スケジュールと特性について解説します。

どの企業でも同じやり方が通用するとは限りません。しっかりと違いと特性について理解を深めておきましょう。

経団連加盟企業

経団連に加盟している企業は、基本的に従来の選考スケジュールを守ります。

■ スケジュール

- 大学3年3月1日:採用情報を解禁

- 大学3年6月1日:選考開始(面接などの直接選考)

そのため、先に紹介した12ステップに沿って就活を始めればおおむね問題ありません。企業説明会が始める時期は、採用情報解禁直後の3月がピークです。適性検査やES提出の時期は定められていませんが、4月ごろに実施する企業が多い傾向があります。

ただし、経団連に加盟する企業でもインターンシップを通じて学生を見極め、選考ステップの少ない特別選考を行う場合があります。インターンシップ選考の倍率が高まる可能性があるので、早めにES対策を始めておくとよいでしょう。

また、経団連に加盟する大手企業は適性検査で足切りを行うことが多く、SPI以外の難易度が高い適性検査を実施する企業もあります。適性検査対策により多くの時間を要する可能性があるので、そちらも早めに始めておくことをオススメします。

いずれにしてもとくに強く志望している企業がある場合は、例年どのような選考が行われているか調べることから始めましょう。

経団連非加盟企業

経団連に非加盟の企業は、大学3年3月より前に選考を開始する傾向にあります。経団連に加盟している企業のように自然と多数の応募が集まる状況にないため、早めに選考をスタートさせて優秀な学生を獲得したいという思いがあるのです。

企業によっては、大学3年の秋には選考が始まるケースもあります。経団連加盟企業よりも早く選考がスタートするので、経団連所属企業を第一志望としている人でも、経団連に加盟していない中小企業で選考の経験を積んでおくとよいです。

もしかしたらその中に、もっと自分に合う企業が見つかるかもしれません。そのため、まずは大手・中小にこだわらず、フラットな気持ちで受けてみることをオススメします。

ただし、せっかく早期選考を行っていても大手の求人情報サイトは大学3年3月に近づかないと開設しないため、そこだけに頼っているとうまく求人を見つけられないかもしれません。

企業探しに向けてはまずスカウト型求人サイトや就活エージェントに登録し、自分にマッチする求人の情報が自然と入ってくる環境を作ることから始めるとよいでしょう。

外資系企業

■ スケジュール

- 大学3年8月:サマーインターンシップ

- 大学3年10月:企業説明会

- 大学3年11月:適性検査、ES・履歴書提出

- 大学3年12月:面接、内定

■ 就活を始める時期

- ~大学3年7月:「自己分析」「業界研究」「企業研究」を済ませ、サマーインターンシップに参加

- ~大学3年9月:OB・OG訪問をする

- 大学3年10~11月:説明会に参加し、「就活軸」を定め、適性検査、ES・履歴書対策を行う

- ~大学3年12月:面接対策を行う

外資系企業のスケジュールは過密で、短期間で採用活動を終えるのが特徴です。そのため、外資系企業を目指すと決めた場合には、一般的な企業を志望するよりずっと早く動き出さなくてはなりません。

外資系企業は、採用情報の公開も早いですが、それ以前にインターンシップに参加していないと本選考を受けられないケースが多いです。企業HPをはじめ、外資系企業に特化した就活サイトなどを随時チェックし、インターンシップ情報を確認しておきましょう。

それに加えて、外資系企業の場合は社内公用語が英語であり、英語能力を証明できる資格がインターンシップの応募条件に含まれる場合があります。つまり実質的には大学1~2年生のうちに英語の能力を磨いておくことから、就活準備が始まると言えるでしょう。

ベンチャー企業

■ スケジュール

- 大学3年8月~11月:インターンシップ

- 大学3年12月:企業説明会

- 大学3年2月:適性検査、ES・履歴書提出

- 大学4年4月:面接、内定

■ 就活を始める時期

- ~大学3年7月:「自己分析」「業界研究」「企業研究」を済ませ、インターンシップに参加(できれば長期インターンシップがよい)

→大学1、2年のうちからキャリア教育などに参加しておくとなおよい - ~大学3年12月:「企業説明会」に参加

- 大学3年12~2月:説明会に参加し、「就活軸」を定め、適性検査、ES・履歴書対策を行う

- ~大学3年3月:面接対策を行う

ベンチャー企業の就活スケジュールは、一般企業に比べ若干早い傾向があります。しかし、ベンチャー企業の就活が一般企業ともっとも異なる点は、インターンシップを通して採用される形が多いことです。

ベンチャー企業は、学歴などよりもスキル面や実力面を重視して採用を行います。そのため、学生のスキル面を直にチェックできるインターンシップを開催する企業が多く、それを通して優秀だと判断すればそのまま採用へと流れる仕組みです。

ただし、自分の能力を発揮できないインターンシップに参加しても、採用にはつながりません。就活の始め方としては、自己分析と業界研究から自分の目指したい方向性を定め、それらに沿ったインターンシップへの参加を目指すのがよいでしょう。

インターンシップ情報サイトで自分に合う募集を探すほか、就活エージェントに自分の希望を伝え、自分に合うインターンシップ先を探してもらうという方法もあります。

就活を始める前に済ませたい準備

就活が本格化する前に、就活対策以外で準備しておく必要があるものもあります。就活を何から始めるか迷ったら、まずは以下の準備を行いましょう。

それぞれの準備方法について解説します。

通信環境を整備する

就活が本格化する前に、通信環境を整備しましょう。近年は説明会や初期の面接をオンラインで実施する企業も多いです。

安定した通信環境や高速通信に耐えられる機器がないと、選考中に音や映像が途切れてしまい、採用担当者に迷惑をかけることになります。結果として、選考に影響が出る可能性があるので、事前に準備が必要です。

また、オンライン面接では、ZoomやTeamsなどのツールを使用して行うケースが多いです。使い方に慣れておかないと、本番でうまくつながらず、焦ってしまう可能性があります。

採用担当者に悪印象を与えないためにも、安定した電波環境を用意し、ツールの使い方についても事前にしっかり覚えておきましょう。

アルバイト先で働き方を相談する

アルバイトをしている人は、就活中にお休みを取るか、勤務時間を減らせるかなどを、就活を始める前に勤務先と相談しておきましょう。

就活期間中は、面接日程が企業の都合で入ることもあるため、突然の連絡にも対応しなくてはいけません。一次面接の合格通知が来た後、「明日二次面接に来てください」などと言われるケースもあります。

面接を断ると入社の意思がないと思われることもあるため、できるだけ選考を優先させてください。もちろん個人の事情にもよりますが、アルバイト先と折り合いを付け、後悔しない就活ができるように準備しましょう。

就活に必要な費用を捻出する

就活を始める前には、就活に必要な費用を用意しておくことも大切です。就活では平均16〜20万円ほどかかるといわれています。就活期間が延びると、そのぶん金額もかさむので、余裕をもって準備しておきましょう。

就活にかかる詳しい費用と内訳は下記のとおりです。

- 交通費:約1~10万円以上

就活する場所などによって金額は大きく変動。遠距離就活の場合はさらにかかる。 - 宿泊費:約1~10万円

宿泊する場所、頻度などによって値段は変動。 - スーツ等:約8万円

スーツ3万+カバン2万+靴1万+備品2万=約8万円が相場。 - 履歴書:約5000円

平均提出数26社×履歴書4枚セット200円=約5000円が相場。 - 写真:約500円~2万円

スピード写真、写真館とで値段が変動。就活が長引き、追加が必要になればその分加算される。 - 書籍:約1000~5000円

就活する場所や期間によって変動はありますが、相当な金額がかかることには違いありません。就活を始めることでアルバイトとの両立が厳しくなるので、事前にお金をためておくことをオススメします。

就活に必要なものを揃える

就活には用意必須のものから、あると便利なものがあるので、それぞれ紹介していきます。

■ 必ず用意する物

- リクルートスーツ…黒・濃紺・濃グレーなど無難な色がオススメ

- シャツ…白または薄いブルー・薄いピンクなどの淡い色が一般的

- 靴…あまりヒールが高くない黒の革靴

- カバン…A4サイズがすっぽり入る自立タイプ

- 腕時計…アナログ表示で、黒・茶色などの革製ベルトもしくはシルバーの金属製ベルトが無難

- 手帳…サイズはA5かB6、月予定と週予定の両方を書き込めて、メモスペースがあると使い勝手がよい

■ 就活必需品

- スマホ・携帯…会社の電話番号を含む情報を登録しておく

- 筆記用具・メモ帳…就活に必要な情報をメモに残しておくため

- ICカード・現金…移動をスムーズに行うためのICカードと急なタクシー利用のための現金

- クリアファイル…書類を入れておいたり、受け取った書類を綺麗に持ち帰ったりするため

- ES・履歴書…提出が求められている場合は以外にも、内容の確認用として持っておくと◎

- 提出必要書類…ESなどを含む提出書類がある場合は忘れずに持っていく

- ハンカチ・ティッシュ…社会人として当たり前のマナー

■便利グッズ

- 会場までの地図(印刷)

- 会社案内・資料

- 折りたたみ傘

- 予備の写真

- 印鑑・朱肉

- 学生証

- 充電器

- ストッキングの予備

- 手鏡

- 整髪料・ヘアブラシ

- エチケットブラシ

- 化粧ポーチ

- ミニソーイングセット

- 口臭ケア用品

- 衣服用消臭スプレー

- 携帯用靴磨き

- 薬

- 名刺

- ばんそうこう

- 汗拭きシート

上記のように、就活をする上では必要な物がたくさんあります。就活を始めてから慌てて準備するのではなく、余裕を持って早くからそろえておきましょう。

就活情報を得られる手段を確保する

就活を始める前に、就活情報を得られる手段を確保するのも忘れてはいけません。

■ 就活ナビサイト

まずは手始めに就活ナビサイトに登録することから始めるとよいでしょう。求人情報をはじめ、就活の基礎的な情報なども掲載されていることから、就活生には欠かせないツールの1つです。

前年の採用選考などに関する大まかな企業情報が掲載されている場合もあります。

-

例)

- 総合ナビサイト…「マイナビ」「リクナビ」など

- 特化型ナビサイト…ベンチャー企業に特化した「チアキャリア」、理系学生に特化した「理系ナビ」、外資系企業に特化した「外資就活」など

■ インターンシップ情報サイト

就活ナビサイトにもインターンシップに関する情報はありますが、長期インターンシップや条件を指定してインターンシップを探すなら、それに特化した情報サイトの方が便利です。

-

例)

- 「Infraインターン」「ゼロワンインターン」など

■ 就活口コミサイト

就活口コミサイトは、実際にその企業を受けた人、インターンシップに参加した人、その企業で働いたことがある人などから寄せられた口コミを見られるサイトです。選考の状況や内定をもらったESを見られることもあります。

-

例)

- 「みん就」「就活会議」など

その他にも、就活に役立つアプリや本など様々なツールが存在するので、必要に応じて用意してください。

就活を何から始めるかわからないときの相談先

就活に対して不安があるときや進め方がわからないときは、以下のような人に相談するのがオススメです。一人で就活を進めるよりも、自信を持って就活を行えるでしょう。

それぞれの人に、どのようなことを相談するとよいのかも合わせて解説します。

周りの就活生

就活を何から始めるべきかわからないときは、周りの就活生に状況を確認すると、不安が和らぐ可能性があります。就活生と話すときは、以下のようなことを確認するとよいでしょう。

- 就活対策として今なにをやっているか

- 有意義なイベントやサービスはあるか

- これからやろうと思っていることはあるか

同じ就活生同士では、どのような就活対策をしているか、何が役に立ったかなど互いに情報を共有するとよいです。他の人の就活対策を知ると、自分に足りないことや必要なことがわかるようになるでしょう。

他の就活生と比べて自分は遅れをとっていないか、客観的に把握するようにしてみてください。

就活を終えた先輩

就活を何から始めるべきかわからないときは、すでに就活を終えた、大学やアルバイト先の先輩に相談する手もあります。就活を成功させるためのアドバイスや、時期別にやったことなどを聞いておくとよいでしょう。

志望企業に入社した先輩がいる場合はOB・OG訪問し、書類の添削や面接の受け答えを練習するのもオススメです。実際に選考を受けた先輩の話を聞くことで、選考のイメージが付きやすくなったり、企業に好感を持たれやすい回答がわかるようになったりといったメリットがあります。

ただし、社会人の先輩の場合は忙しい可能性が高いです。相手の時間を必要以上に奪わないように気をつけてください。

大学のキャリアセンター

就活を何から始めるかわからないときは、大学のキャリアセンターでアドバイスをもらうのもよいでしょう。

大学のキャリアセンターでは、同じ大学の先輩が入社した企業を聞いたり、模擬面接や書類添削を受けられたりと就活に役立つサービスがあります。自分の大学の人がどのような就活を行っているのか把握すれば、何に目を向けるべきかも見えてくるはずです。

ただし、大学のキャリアセンターは、時期によって混み合っていることがあります。予約制となる場合もあるので、利用方法を確認することから始めましょう。

就活エージェント

就活を何から始めるべきかわからないときは、就活のプロである、就活エージェントに相談することをオススメします。就活エージェントは、就活生と企業の求人やインターンシップをマッチングさせるサービスです。

ここまで説明してきたように、就活の初めにすることは、自己分析と業界研究です。そしてそれらは、自分に合う企業を見つけるために行います。それだけでなく、その後のインターンシップや選考も、すべては自分に合う企業を見つけるために行う一連の作業なのです。

ところが就活エージェントに相談すれば、聞かれたことに答えるだけで、あなたにピッタリ合う求人やインターンシップを瞬時に探し出してくれます。

それだけでなく、就活に必要な企業情報は就活エージェントが把握しているため、選考までの間に行う作業の中で最も時間のかかる調査・研究の大部分はすでに終わっているも同然です。

選考の方法や選考基準も知っているので、ESや面接でのアピール方法もアドバイスしてくれるでしょう。しかも、もともと「あなたのような人」を求めている企業を紹介してくれるので、確実に合格率が高いです。

就活エージェントは民間企業ですが、サービスにかかる費用は企業側が負担するシステムなので、就活生には一切の費用負担が発生しません。つまり無料です。何から就活すればよいかわからない就活生は、ぜひ利用してみてください。

就活を始める大学3年より前からできること

まだ就活が本格化するまでにかなり時間がある人は、今のうちに以下のようなことを始めておくとよいでしょう。有利に就活を進められる可能性があります。

周りが取り組んでいないうちに準備を始めると、就活でよいスタートが切れる可能性が高まります。ぜひ取り組んでみてください。

オープンカンパニーや仕事体験イベントに参加する

本格的な就活を始める前に何をすればよいかわからない大学1年生・2年生には、オープンカンパニーや仕事体験イベントに参加することをオススメします。大学3年生の夏以降に行われる数日間のインターンシップに参加する人は多いですが、大学1年生・2年生のうちから動き出している学生はごく少数です。

長期の実務型プログラムに参加できるとなおよいでしょう。ハードですが、学生にはできない経験ができ、ビジネススキルが身につきます。多くの社会人と出会えるので、自分のキャリアを考えるきっかけとしても有効です。

就活の選考の場でも、具体的な話ができるため、他の就活生と大きく差を付けられるでしょう。時間も労力もかかりますが、就活に役立つだけでなく、かけがえのない経験が積めるはずです。

ベンチャー企業はアルバイトのような形で長期の実務型イベントを募集していることがあるので、ぜひ探してみてください。

資格を取得する

就活を始める前に何をすればよいかわからない大学1年生・2年生は、資格の取得に励むのもオススメです。

企業や職種によっては、資格取得者を優先して採用するところがあります。新卒の場合は入社してから資格を取得すればよい場合も多いですが、学生のうちに取得しておくと、意欲をアピールできるでしょう。

たとえば不動産業界であれば宅地建物取引士、金融業界であればファイナンシャルプランナーなど、志望業界で役立つ資格を探してみてください。特に金融系は資格がないと応募できないこともあります。必要な資格を調べ、大学1・2年生のうちから勉強を始めておきましょう。

必要な資格が特に必要ない人は、TOEICの勉強をしておくのもよいです。語学力はどの業界にいっても求められるため、高得点を取得すると、他の就活生と差を付けられる可能性が高まります。ぜひ意欲的に取り組んでみてください。

ガクチカで話せることに取り組む

具体的な就活を始めるまでの間に何をすればよいかわからない大学1年生・2年生は、就活が本格化する前に、ガクチカで話せることを作っておくとよいでしょう。

ガクチカとは、学生時代に頑張ったことの略称です。ガクチカはエントリーシートや面接で聞かれることが多い項目ですが、「大学時代に頑張ったことなんてない」と悩む人が多い項目でもあります。

就活でガクチカを自信を持って話せるようになるためにも、時間があるうちに何かに取り組んでみましょう。

ガクチカで話すことは、大学の授業はもちろん、ボランティアやアルバイトでも構いません。自分が熱心に取り組んだことであれば問題ないので、何か1つ決めて、集中して取り組んでみてください。

また、ガクチカを話す際は、その取り組みを行う際に気をつけたことや、学んだことを話す必要があります。自慢できるような大きなことを成し遂げる必要はないので、頑張ったことから何を学んだのかをしっかり話せるように準備しましょう。

就活を何から始めるか理解して計画的に対策を

近年は就活の早期化・自由化が進んでいます。志望する業界や企業によって就活のうえで求められることが異なるので、まずは自己分析と業界研究を行い、志望の方向性を考えることから始めましょう。

その他の対策は志望する業界・企業のインターンシップや本選考の傾向を起点に逆算し、いつから何を始めるか計画してください。就活にはやることがたくさんあるため、計画的に準備することが大切です。

とはいえ就活ははじめてのことだらけなので、立ち止まってしまうこともあるでしょう。そんなときは就活エージェントなどに頼って、サポートしてもらうのがオススメです。

ジールコミュニケーションズの1on1無料相談就活サポートでピッタリ合う業界や仕事にスピード内定!あなたの魅力や能力を最大限に活かし、理想のキャリアをスタートするお手伝いをします。

効率よく自分に合う仕事を探したい、とにかく早く内定が欲しいかたは今すぐご相談ください。

かんたん1分で無料登録!

サポートお申し込みはこちら