[記事公開日]2024年12月24日

就活の進め方|いつから何をするのかスケジュールを徹底解説!

就活の準備は万全ですか?近年は採用選考のスケジュールが複雑になってきているので、いったい「いつから就活を始めるべきか」「いつ何をするべきなのか」悩んでしまう就活生も多いですよね。

このコラムでは、一般的な就活スケジュールややるべき対策、企業ごとに異なる選考の開始時期に基づき、適切な就活の進め方について徹底解説します。

いつから何をすればよいのか事前に把握しておけば、いつの間にかエントリー時期を逃したり対策が間に合わなくなったりといったリスクを回避することが可能です。これから就活を始める学生はぜひ参考にしてください。

目次

いつから始まる?一般的な就活のスケジュール

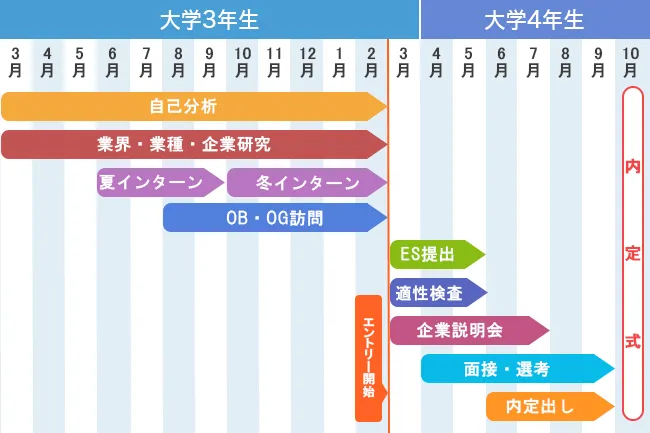

上の画像は、政府の定める就活ルールに基づいた一般的な就活スケジュールです。しかし実際には、就活の早期化に合わせてもっと早く動きたい就活生もいれば、部活動などの事情でこのとおりには動けない就活生もいるでしょう。

就活準備や具体的な行動をいつから始めるべきかは、上記の各項目にどれくらいの時間がかかるのか把握し、そこから逆算する必要があります。なぜなら、就活生ごとの事情によって、その時間をいつから確保できるか異なるからです。

そこでコラムの初めに、就活の中で行う以下の項目の必要性やかかる時間、どの程度まで行うべきかについて解説します。

自分の就活をいつから始めるか考える上での参考にしてください。

インターンシップ

インターンシップとは、就活生を対象とした就業体験制度のことです。個々の企業が一定の期間を定め、就業体験をおこなう学生を受け入れます。

インターンシップに参加する目的は、業界企業での就業体験を通して、その業界や企業への理解を深めることが大前提です。

その他にも、志望先がまだ決まっていない就活生の場合、インターンシップを通して自分が就職したいと思える業界や企業を定めようとするケースもあります。 志望先が決まっている就活生の場合だと、内定に繋げることを目的としてインターンシップに参加するケースもあります。

【インターンシップの必要性】

インターンシップが必要な理由は、実際にそこで働くことによって企業・業界・職種の雰囲気や仕事内容を詳しく知ることができるからです。それらの情報は、理解不足による志望のミスマッチを防ぎ、志望の方向性を的確に判断するための材料になります。

また、インターンシップに参加すると以下のようなメリットもあります。

- 自分の向き不向きを見定められ、適性のミスマッチも防げる

- 将来のキャリアプランをイメージしやすくなる

- 仕事の上で役立つ知識やスキルを学べる

- 志望動機や自己PRに盛り込む具体的なエピソードができる

- インターンシップでの評価が内定につながることもある

どのような目的でインターンシップに参加したいのか明確にし、それを叶えられるインターンシップ先を選ぶようにしましょう。

【インターンシップにかかる期間】

インターンシップに必要な期間は企業ごとにバラバラです。1週間程度で終わる短期インターンシップもあれば、数か月におよぶ長期インターンシップもあります。

とはいえ、インターンシップに参加するなら最低でも5日以上は必要になるので注意しましょう。基本的には大学の長期休みに合わせて開催されるので、大学3年の長期休みはインターンシップのために空けておくことをオススメします。

5日以上の日数が確保できない場合は、オープンカンパニーやキャリア教育など、インターンシップ以外のキャリア形成支援イベントを利用して企業・業界・職種への理解を深める手もあります。

ただし、仕事のうえで必要な知識やスキルの習得を目的にする場合は、なるべく長期のインターンシップに参加する方がよいでしょう。

【インターンシップの回数や頻度】

インターンシップをどの程度の数や頻度で行うべきかは、インターンシップに参加する目的次第です。

すでに志望の方向性が見えており、自分の適性を確認したり就活でのアピール材料を見つけたりするだけなら、1~2社で十分かもしれません。

しかし、インターンシップを通して自分の適性を見定め、志望の方向性を考えようとする場合には、多数の企業・業界・職種で就業体験を積み、比較検討する必要があります。

インターンシップの参加数や頻度は、自分の目的とスケジュールの空き具合を照らし合わせて判断しましょう。

【インターンシップのゴール】

インターンシップに参加する際のゴールは、就業体験を通してその業界や企業への理解を深め、志望業界と志望企業の選定につなげることだと言えるでしょう。

志望先が決まっていない就活生は、志望先となる業界や企業を見つけること、またはその手掛かりを見つけることがゴールになります。

志望先が決まっている就活生は、志望する企業への適性を確認し、内定につなげることがインターンシップに参加するゴールとなるでしょう。

しかし、最初に予定していたインターンシップを終えたタイミングで、そのゴールに至っているかどうかはやってみなければわかりません。もしも十分な情報を得られておらず、目的の達成に不安を感じるなら、さらなるインターンシップが必要になるということです。

それを考えると、インターンシップへの参加はなるべく早くから始めた方がよいでしょう。サマーインターンシップから始めていれば、そこで思うような成果を得られなくても、ウィンターインターンシップで挽回できます。

自己分析

自己分析とは、自分という人間を客観的な視点で分析することです。自分史を作る、モチベーショングラフを描いてみる、自己分析ツールを活用するなど、さまざまな方法があります。

【自己分析の必要性】

自己分析は、自分の就活における軸を定めたり、選考の中で自分の人柄や強みなどを他人にわかりやすく伝えたりするために必要です。

世の中には無数の企業や職種があるため、実際に志望する企業・業界・職種を決めるには、その前段階として就活の軸を定める必要があります。

就活の軸は、「どんな仕事をしたいのか」「どんな職場で働きたいのか」といった就活に対する希望を明文化したものです。志望する企業・業界・職種を選ぶための基準となります。

また、「なぜその仕事をしたいのか」「なぜその職場で働きたいのか」という理由付けが、就活のうえで自分をアピールする際の方針にもなります。

しかし、就活の軸を定めるにはまず自分のことをよく知らなければなりません。自己分析によって自分のこれまでを振り返り、自分の性格や強み、好き・嫌い、得手不得手、将来への希望などを明確にし、就活の軸を定めるための根拠にするのです。

自分のことをよく理解し、その根拠に基づいて就活の軸を定めると、企業選びや選考の中でのアピールに迷いがなくなり、スムーズに就活を進められます。

【自己分析にかかる期間】

自己分析にかかる期間は就活生によって個人差があり、すぐに終わってしまう人もいれば、なかなか終わらない人もいます。そのため、できるだけ早くから自己分析をしておくに越したことはありません。

適職診断ツールなどを使えば素早く結論を導き出すことはできますが、それらはあくまで質問に対してそのとき答えた選択肢を、統計的なデータに当てはめただけです。参考にはなりますが、あくまで簡易的な診断だと考えた方がよいでしょう。

自己分析では、自分がどんな仕事をしたいのか、どんな企業で働きたいのかといった就活の方向性を見出していく必要があります。しかし重要なのは、なぜその仕事がしたいのか、なぜその企業に行きたいのか、具体的かつ説得力のある理由で説明できることです。

それを見つけるためには、「なぜ」という疑問を持ってそれを深掘りしていくことが大切です。自己分析は、深掘りしていけばそれだけ良質な理由を見つけることができます。そのため、時間が許す限り自分が満足するまで自己分析を行いましょう。

【自己分析の回数や頻度】

自己分析は一度やったら終わりというものではなく、折に触れて継続的に繰り返し、どんどん理解を深めていくものです。

前述のように、自己分析にはさまざまなやり方があります。同じ方法だけだと診断が偏る可能性があるので、分析方法を変えて自己理解を深めていくとよいでしょう。

【自己分析のゴール】

自己分析は就活の中で繰り返し行う必要がありますが、就活準備段階における目下のゴールは、明確な就活の軸を定めることです。

就活生が志望する企業をなぜ選んだのか、なぜその企業の仕事がしたいのか、就活生が持っている業界や業種や企業を選ぶ基準となる軸を明確にすることが求められています。

就活の軸が明確になれば、面接で志望動機や自己PRを答える時、具体性と説得力のある回答ができるでしょう。

近年は、インターンシップに参加するにも選考があり、ESや面接で志望動機を聞かれることがあります。また、インターンシップから内定へ直結する可能性があることも踏まえると、できればインターンシップ先を選ぶときには、ある程度志望の方向性を考えておきたいところです。

そうした状況から逆算すると、インターンシップ先を検討する前までに一度は自己分析をしておくことをオススメします。サマーインターンシップに参加するなら、大学3年の春ごろから始めた方がよいでしょう。

業界研究

業界研究とは、就活生が志望する業界がどのような景気なのか、成長性や将来性などの動向を知り、分析することを指します。

【業界研究の必要性】

就活生が業界研究を行うのは、業界について研究することによって、その業界が実際にどのようなところなのかを知るためです。まずは世の中にはどんな仕事があるのかを知り、そこから自分がやりたいと思える仕事を見つけるために行います。

業界研究を行わないと、世の中にどんな仕事があるのかわからず、自分がどんな仕事をしたいのかも見当がつきません。

世の中にどんな仕事があるのか、その中で自分はどんな仕事がしたいのか、業界が実際にどんなところなのかなど、知らないまま就活するとミスマッチを起こしてしまう可能性が高いです。

そうならないためにも、業界研究を行って業界がどういうところなのか、世の中にはどんな仕事があるのか、自分はどんな仕事がしたいのかを知る必要があるでしょう。

【業界研究にかかる期間】

業界研究をどのくらいの期間やるべきなのか、明確に定めることは難しいです。業界研究はやればやるほど奥が深くなり、終わりがないものなので、ある程度のところで区切りをつける必要はあるでしょう。

世の中にはたくさんの業界があるので、そのすべてを深く研究するのは時間がいくらあっても足りません。そのため、まずは就活において迷わないために、業界の全体像を知り、自分の進みたい業界をいくつかに絞りましょう。

第一段階としては、インターンシップ先を選べる状態になるまで理解を深めるということを目標にするとよいです。それには世の中にある業界の種類と基本情報を把握し、個々の業界の課題や展望などの大まかな動向を知っておく必要があります。

そこで興味のわく業界があったらもう少し詳しく調べ、自己分析の結果と合わせて、インターンシップ先を考えていくわけです。

【業界研究の回数や頻度】

業界研究も自己分析と同じで、一度やったら終わりというものではないです。必要が生じればその都度調べて、どんどん理解を深めていく必要があります。

インターンシップ先を選んだあとは、インターンシップを通じて業界への理解を深めましょう。その結果もしも志望業界が変わる場合は、また改めて業界研究が必要になるかもしれません。

また、そうして身につけた業界の知識をもとに志望動機や自己PRを考え、誰かに話してみることで、何が必要で何が足りないのかを確認できます。それを繰り返すことで、自分の満足のいく内容に仕上げることができるでしょう。

【業界研究のゴール】

業界研究で身につけた知識をもとに具体的かつ説得力のある志望動機や自己PRを作り、内定を手に入れやすくするのが、業界研究の最終的なゴールです。

それにはインターンシップに参加して業界の実情を自分の目で見て理解を深める必要があるため、それに間に合うように業界研究を始める必要があります。

具体的には、自己分析と同様に大学3年の春ごろから始めるとよいでしょう。それを元にして志望業界の大まかな見当をつけ、サマーインターンシップに参加してみて、相性を確認すると、その後の就活がスムーズに進むはずです。

職種研究と企業研究

職種研究と企業研究とは、就活生が志望する業界にはどのような職種や企業があるのかなどを知り、自分との相性を分析することを指します。

【職種研究・企業研究の必要性】

職種研究と企業研究をすることによって、就活生が志望する企業や職種の特徴を理解できます。その特徴が自分と相性のよいものかどうかを見極めることによって、自分に合った企業や職種を見つけることにつながるのです。

また、企業や職種の特徴を理解することで、具体的かつ説得力のある志望動機や自己PRを考えることができるでしょう。

【職種研究・企業研究にかかる期間】

職種研究や企業研究にかける期間は、長いに越したことはないでしょう。それだけ仕事や会社に対する理解を深められ、就活のうえでも役立つはずです。

とはいえ、一般的な就活スケジュールから逆算すると、遅くとも大学3年の2月までに一応のめどをつける必要があります。どんな企業・職種の説明会に参加するのか、目安にするためです。

夏休みを利用して自己分析や業界研究、サマーインターンなどの下準備をしていた就活生は、夏休みが終わる9月ごろから職種研究と企業研究に取りかかるのが一般的な流れです。

夏休みを逃して10月から就活の準備を始める場合、自己分析や業界研究と同時に、職種研究と企業研究も行わなければいけないため、やることが山積みになってしまいます。スケジュール的に忙しくなるので、冬休みや試験休みをうまく利用しましょう。

ウィンターインターンにも参加すれば、企業や職種について理解を深められ、3月の就活解禁に間に合わせることができます。

ただし、職種研究や企業研究は就活の間も選考対策として続けていくため、翌年の5月ごろまで実施することになるでしょう。

【職種研究・企業研究の回数や頻度】

職種研究や企業研究は断続的にずっと続けていくものなので、決まった回数や頻度というものはありません。大まかにいうと、インターンシップ中とその前後、各選考段階における準備の際におこなう必要があります。

まず最初に重要なのが、企業や職種の全体像を把握することです。全体像を調べる上での項目としては、組織図、事業の内容や人事または採用の情報などがあります。

次に重要なのが、企業が力を入れているポイントを把握することです。企業のビジョンや経営の戦略、業界での順位など、他の企業との違いを十分に把握しておくことが大事です。

また、それらをすべて知るだけではなく、それらの情報を自分の言葉で端的に伝えられるかが重要だと言えるでしょう。

全体像の把握と自分の言葉で端的に伝えられることの2つのポイントがしっかりできていれば、一般的に問題はないでしょう。

「職種研究・企業研究のゴール」

職種研究と企業研究をする最終ゴールは、自分が本当にしたいと思える仕事を見つけることと、自分が進みたいと思える企業を見つけることです。

しかし、いくら自分にとってベストな企業を見つけることができたとしても、企業側から見た時、自分がその企業で活躍できる人材であると、企業に判断されなければいけません。

大事なのは、自分の持つ特徴や強みと合致する企業であるということです。そして、その企業で自分がやりたいと思える職種の仕事があり、自分の強みを活かすことによって企業に貢献することができることが、自分にとって本当にベストな企業だと言えるでしょう。

したがって、職種研究と企業研究を行った時のゴールとは、自分の持つ特徴や強みが合致する企業を見つけることだと言えるでしょう。

OB・OG訪問

OB訪問とOG訪問とは、就活生が興味のある企業で働いている大学の先輩を訪ねて、実際の企業の仕事がどのようなものか、企業の雰囲気はどのようなものか、などの話を先輩から聞く企業研究の一種のことを指します。

【OB・OG訪問の必要性】

OB・OG訪問では、興味のある企業で実際に働いている先輩から企業の仕事や雰囲気について詳しく知ることができるため、普通に業界や企業の研究を行うよりも良質な情報を得られます。そうやって得た情報からは、志望動機を考えるための材料を豊富に見つけられるはずです。

また、企業で実際に働いている人から話を聞くことによって、その企業でどんな人が活躍しているのか、どんな考え方をした人がいるのかなど、現場で働く上で必要なスキルを知ることができ、そこからピントの合った自己PRを考えることにつなげられます。

【OB・OG訪問にかかる期間】

例年、OB・OG訪問が行われるのは、本選考の2か月から3ヶ月前がピークでした。

少し出遅れてしまうと他の就活生に大きく差をつけられたり、OB訪問とOG訪問をする時期に遅れてしまい会いたいと思っていた先輩に会えなかったりする可能性も十分にありえます。

そのため、ピークを迎えてOB・OG訪問を目的とした混雑を回避するためにも、ピークよりも前にOB訪問とOG訪問を行うとよいでしょう。

ちなみに2019年卒の場合、OB・OG訪問がピークを迎えたのは3月から4月にかけてなので、それよりも前に訪問しておきましょう。

【OB・OG訪問の回数や頻度】

OB・OG訪問をおこなう回数や頻度は、就活生によって異なります。知りたいと思っている情報を満足に得ることができた時が、OB・OG訪問を終えるタイミングだと言えるでしょう。

一般的には、5社くらいが適切だと考えられています。

しかし、OB・OG訪問を5社おこなえば、必ず求めている情報が得られるとは限りません。自分にとって少し物足りない情報だと感じたのなら、自分が満足する情報が得られるまで時間の許す限りOB・OG訪問を続ければいいのです。

必ずしも限界ギリギリまでOB・OG訪問をする必要はありません。OB・OG訪問を行った回数や頻度に関係なく、自分にとって満足のいく情報を得られたら、それ以上実施する必要はないわけです。

【OB・OG訪問のゴール】

OB・OG訪問の最終ゴールは、企業で実際に働いている先輩から企業の仕事や雰囲気を直接聞くことによって、志望する企業を絞りやすくすることです。

OB・OG訪問で貴重な話を聞ければ、その話から、自分が行きたいと思える企業を見つけることにつながるかもしれません。

また、OB・OG訪問で企業のリアルな情報を聞くことによって、自己PRや志望動機に具体性と説得力を持たせられます。

したがって、OB・OG訪問をすることによって就活生が志望する企業を絞ったり決めたりすることや、具体性と説得力のある志望動機や自己PRの制作が、OB・OG訪問のゴールです。

適性検査の勉強

適性検査の勉強も、大学3年生の秋ごろから始めるようにしましょう。

適性検査にはさまざまな種類がありますが、採用選考に取り入れている企業が最も多いのはSPIです。これから適性検査への対策を始める人には、まずSPIの勉強から始めることをオススメします。

【適性検査の勉強の必要性】

適性検査で足切りされたり、本選考で学力が重要視されたりすることがあるため、勉強が必要です。本選考の面接の前には、基本的な学力を見たり、性格を判断したりするために、適性検査が実施されるケースがあります。

面接の受け答えが完璧にできても、学力で落とされてしまうのは非常に悔しさが残るでしょう。勉強すれば解けるようになるので、しっかりと対策するようにしてください。適性検査の勉強には、書籍を購入して勉強するのがオススメです。

【適性検査の勉強にかかる期間】

時間があれば大学3年生の春ごろから、遅くても大学3年生の秋ごろに勉強を始め、問題が解けるようになるまで勉強しましょう。

勉強期間は個人差がありますが、少なくとも1カ月ほどは集中して取り組む必要があります。選考が本格化してくる時期に勉強を始めると間に合わない場合があるので、適性検査対策は早めに始めるようにしましょう。

【適性検査の勉強の回数や頻度】

問題がある程度解けるようになるまで勉強を続けてください。問題集を購入し、繰り返して解いていきましょう。よく間違える問題や苦手分野はチェックマークを付けておき、繰り返し解くようにしてください。

Webサイトで模擬試験を受けられることもあるので、本番と同じ時間や形式で解けるように、しっかり対策しましょう。

面接対策

面接は、採用選考のクライマックスに当たる重要な部分です。内定を得るまでに1社あたり平均して3回くらい面接を受けることになりますし、もっと面接回数が多い企業もあります。

それだけ企業は面接を重視しているということなので、しっかり対策していきましょう。

【面接対策の必要性】

面接官を前にして緊張しない人はいないでしょう。しかし対策不足だと自信を持って臨めないために挙動不審になったり、しどろもどろになったりして、いっそう的確なアピールが難しくなります。

面接の受け答えが最初から完璧に答えられる人はいないので、模擬面接を受けるなどの対策が必要です。選考が本格化する大学3年生の3月より前に、練習を始めるようにしましょう。

【面接対策にかかる期間】

面接対策は、エントリーの少し前あたりから就活を終えるまで行いましょう。3月エントリーから就活を始めるのであれば、大学3年の2月ごろから面接対策を始める必要があります。

ただし面接の受け答えは、常に改善していく必要があります。企業によって答える内容も変わるので、就活に取り組む期間中は常に対策を継続してください。

【面接対策の回数や頻度】

面接対策は、どんな質問が来ても答えられるようになるまで何度でも実施しましょう。

本選考で聞かれる質問は、本番までわかりません。どんな質問が来ても落ち着いて答えられるように、自己分析や企業研究も繰り返し行う必要があります。

また、面接練習ももちろん必要です。しかし回数や頻度より、どんな状況で練習するかの方が重要になります。

模擬面接などを受けて本番と同様の緊張感に慣れておくことと、的確なフィードバックを受けて質疑応答のブラッシュアップを図ることが大切です。

【面接対策のゴール】

選考が始まってからも、納得のいく内定が獲得できるまで面接対策を続けましょう。

本番の選考から基本的にフィードバックを受けられませんが、うまくいかなかった面接とうまくいった面接を振り返って、対策のヒントを探すとよいです。

また、就活エージェントの紹介などで面接を受けた場合は、担当のキャリアアドバイザーを通して企業側のフィードバックを聞ける場合があります。

エントリー

エントリーとは、エントリーシートや履歴書などの書類を企業に提出して本選考に参加することです。ただし、それ以前にプレエントリーというステップがあります。

プレエントリーの場合は、就活生が志望している企業のホームページにある採用ページに就活生の個人情報を登録して、その企業の選考に参加する意思表示を行うことを指します。

【エントリーやプレエントリーの必要性】

就活生にとってエントリーが必要なのは、就活生が志望している企業に入社したいということを示すためです。

当たり前のことながら、志望しているだけでは企業から内定をもらえません。まずは志望する意思を表明するために、エントリーシート(ES)や履歴書などの書類を企業へ提出して、本選考に参加する必要があります。

就活生にプレエントリーが必要なのは、エントリーの前に個人情報を登録することで、企業説明会に参加するための予約ができたり、その企業の説明資料を送ってもらえたりするためです。

また、その時の最新の選考状況を連絡してもらうこともでき、採用ページからエントリーシートの提出や筆記試験の受験をすることも可能になります。

エントリー・プレエントリーにかかる期間

一般的にエントリーが開始されるのは3月からで、春休み中に企業へのエントリーが行われます。プレエントリーの開始時期も、エントリーとほぼ同時です。

いつまでにエントリーしなければいけないのかは、企業によって異なりますが、早くにプレエントリーすれば、それだけ早く企業の情報を入手できます。

そのため、エントリーが開始される3月中にプレエントリーを済ませ、情報を入手してからエントリーを始めていくのがよいでしょう。

エントリーの締め切りは企業によって異なりますが、一般的に5月中にエントリーは締め切られます。エントリーが開始される3月から、締め切られる5月までの間にエントリーを済ませておきましょう。

【エントリーの回数や頻度】

エントリーの適切な数は就活生の置かれている状況にもよりますが、特別な事情がなければ20社くらいが平均です。ただし企業から得た情報の内容次第ではエントリーに至らない場合もあるので、プレエントリーはその1.5倍~2倍くらいしておいた方がよいでしょう。

また、一度にエントリーする数は5~10社程度に押さえた方がよいです。あまり多くの選考が同時に進んでしまうと、選考の準備に十分な時間を取れず、効果的なアピールができない恐れがあります。

まずは選考を受けてみたい企業を30~40社洗い出してみて、志望の優先度や選考時期、業界のバランス、自分との相性などを考慮し、最初にエントリーする企業を決めるとよいでしょう。

そこから選考が進んで持ち駒が減ってきたら、その分追加でエントリーしていくようにしてください。

【エントリーのゴール】

エントリーとプレエントリーをした最終ゴールは、自分の納得のいく企業に入社することです。

プレエントリーによって企業の資料を請求したり、企業説明会に参加したりすることによって、興味のある企業の情報を収集できます。その情報から自分に合った企業を見つけることができれば、自分に合っていると感じた企業すべてにエントリーしてもよいでしょう。

ただしエントリー数は、多ければ多いほどよいというわけではありません。エントリー数が多いほど選考対策も大変になり、対応しきれなくなる場合があります。

とはいえ、エントリーがあまり少なすぎるのも問題があります。選考に受かるにはある程度就活への慣れが必要なので、第一志望の1、2社しかエントリーしていないと、やはり選考で効果的なアピールができないのです。

エントリー数がどうであれ、内定につながらなければゴールにはなりません。プレエントリーから情報収集した上で自分に合った企業かどうか見極め、自分が必要かつ対応可能な企業数にエントリーすることが大事です。

企業説明会

企業説明会とは、企業が就活生に向けて経営理念や事業の内容などを説明して、自社の本選考に進んでもらえるようPRする場のことです。

企業説明会は、大きく分けて以下の2種類があります。

- 合同説明会…複数の業界から様々な業種の企業が、合同で説明会を行う

- 単独企業説明会…1つの企業が自社のオフィスなどで開催する

【企業説明会の必要性】

企業説明会は、就活生がその企業について深く知る貴重なチャンスとなります。

企業説明会では、事業などの紹介の他にも、企業で実際に働いている社員の紹介をする時間を設けることが多いです。その社員に質問をすることで、普通では知ることができない情報を得られ、より深く企業について知ることができます。

そうすることによって、志望する企業を絞ることができたり、具体的かつ説得力のある志望動機を考えたりできます。

【企業説明会にかかる期間】

企業説明会は一般的に3月中に行われることが多いですが、企業によって説明会が開かれる時期は異なります。

しかし、3月中は開かれる説明会が最も多く、参加を希望する就活生も集中します。出遅れてしまうとすぐに説明会の定員が埋まってしまうので、気になる企業や志望している企業をチェックして、早めに説明会への参加を予約しておくとよいでしょう。

インターンシップや企業説明会も企業によってスケジュールが違うため、日程調整が必要になります。1日に多数の説明会が重なることがないよう、上手に調整しましょう。

【企業説明会の回数や頻度】

合同説明会の場合は3月から8月の頭まで行われ、個別の企業説明会の場合は3月中から11月の頭まで行われるのが一般的です。それぞれの終わり頃までに、1社でも多くの企業の説明会に参加する必要があります。

基本的には、興味がある企業の説明会になるべく多く参加して、その中から志望する企業が複数社決まるまで説明会に参加しましょう。

ただし、各社ともエントリーシートの提出には締め切りがあるので、あまりのんびり構えてもいられません。

志望する可能性のある企業すべての説明会へ1社ずつ参加するのは大変なので、合同企業説明会も上手に利用し、効率的に情報を集めていくとよいでしょう。

ジールコミュニケーションズでも、さまざまな種類の 合同企業説明会を開催しているので、ぜひ参加してみてください。

【企業説明会のゴール】

企業説明会に参加する最終ゴールは、志望する企業を定めることです。1社でも多くの企業説明会に参加して、企業の多くの情報を入手することで、就活生はどの企業に進みたいかを決める条件を埋めていくことができます。

そうやって最も条件の埋まった企業が、就活生の第一志望の企業ということになるわけです。

また、企業説明会で入手した情報を活かせば、具体的かつ説得力を持った志望動機を作ることができ、内定をもらえる可能性を高めることにもつながります。

したがって、企業説明会に参加することで自分が行きたいと思える企業を定めることと、説明会で入手した情報をもとにした志望動機によって内定を手に入れることが、企業説明会に参加するゴールだと言えるでしょう。

そのためには、説明会の中で積極的に質問し、自分が欲しい情報を自ら集めることが大切です。

エントリーシートの作成

エントリーシートの作成も、早くから準備に取り組みましょう。エントリーシートとは、企業のインターンシップや本選考に応募する際に必要な書類のことです。

大学名や氏名などの基本的な情報のほかに、自己PRや志望動機などを聞かれます。書類選考の際にはエントリーシートをもとに合否の判断がされ、面接に進むと参考資料として使用されるため、慎重に取り組むことが必要です。

【エントリーシートの作成の必要性】

多くの企業では、採用選考への本エントリーに際してエントリーシートの提出を求めます。エントリーシートを書かなければ、本エントリーできない企業が多いわけです。

企業はエントリーシートで、主に以下の3つの点を見ています。

- あなたの能力・強み

- 働くモチベーション

- なぜ企業に魅力を感じているか

企業は応募者の自己PRを通じ、あなたはどんな人生を歩んできて、どのような強みを持っているか、そしてその強みを自社で活かせるかを見極めています。また、志望動機からは、仕事に対して意気込みがあるか、自社の志望意欲は高いかどうか、などを確認しているのです。

そのため、エントリーシートを書く前に自己分析や企業研究を行い、具体的なエピソードや動機を含めてわかりやすく簡潔に記入しましょう。

【エントリーシートの作成にかかる期間】

エントリーシートの作成は、インターンシップの応募時期から、就活を終えるまで必要です。インターンシップへの参加に選考がある場合、エントリーシートの提出が求められることがあります。

インターンシップの選考は大学3年生の5~6月ごろから始まるので、それまでに自己分析や業界研究を始めておくようにしましょう。

インターンシップに限らず、本選考でもエントリーシートの提出が必要です。企業に応募する際にはエントリーシートの提出が求められることがほとんどなので、就活を終えるまで準備が必要になるでしょう。

初めて作成する場合はとくに記入に時間もかかるので、締め切りには余裕をもって準備するようにしましょう。

【エントリーシートの作成のゴール】

エントリーシートは常にブラッシュアップが必要です。自分のよい点がアピールできる魅力的なエントリーシートが作成できるようになるまで、繰り返し見直しを行いましょう。

一生懸命書いても書類選考に通らない場合は、就活のプロに添削してもらうのもオススメです。就活エージェントや学校のキャリアセンターでエントリーシートを読んでもらい、伝わりにくい点を書き直すようにしましょう。

本選考

企業によって異なりますが、政府の就活ルールにのっとって採用選考を行う企業の場合、本選考は大学3年の3月から始まります。ただし、政府の就活ルールに縛られず、もっと早くから選考を行う企業もあるので注意が必要です。

本選考が始まる時期の企業ごとの違いについては、「企業別の就活スケジュールはいつからか」で詳しく解説するので、そちらを参照してください。

【本選考の必要性】

企業から内定を獲得するためには、必ず選考を受ける必要があります。本選考の内容は企業によって異なりますが、エントリーシートや適性検査、グループディスカッション、面接などを行うのが一般的です。

【本選考にかかる期間】

本選考を受ける期間は、就活生ごとに異なります。短い人だと1~2週間で終わらせる人もいますし、1年以上かかる人もいるわけです。

平均すると、就活全体にかかる期間は9ヶ月ほどだと言われています。そのうち本選考を受ける、エントリーから内々定が出るまでの平均的な期間は、2~3ヵ月ほどです。

【本選考の回数や頻度】

一度に本選考を受ける企業数は、5社~10社ほどに留めましょう。エントリーのところでも述べたように、並行する選考の数が多すぎると対策が間に合いません。

持ち駒が3社以下になったら、エントリーを追加するくらいが目安です。

【選考のゴール】

納得のいく企業の内定を獲得するところが、選考のゴールだと言えます。

もしも「いつまでも内定を獲得できない」「獲得した内定に納得できない」という状況が生まれた場合は、企業選びの方針である就活軸を根本から見直す必要があるかもしれません。

そのまま就活を続行するのではなく、キャリアアドバイザーなどの就活のプロに相談することをオススメします。

企業別の就活スケジュールはいつからか

基本の就活スケジュールは、大学3年生の3月に情報解禁、6月から選考開始です。就活ルールは経団連主導から政府主導に変更になりましたが、当面は今までのルールを踏襲することになっています。

しかし、企業が経団連に加盟しているかや、企業規模、日系・外資かなどによって、スケジュールは大きく異なります。一般的なスケジュールしか押さえていないと、気づいたときには志望したい企業のエントリー期間が終わっていたということにもなりかねません。

就活をいつから始めるかは、どんな企業を狙っているかで大きく変わってきます。ここからは、企業別の就活スケジュール例を紹介するので、自分がいつから就活するか考える上での参考にしてください。

経団連に加盟する日系企業

経団連に所属している日系企業は、基本的な就活ルールにのっとり、大学3年生の3月から説明会開始、6月から内定を出すケースが多いです。

経団連に登録しているのは大企業が多いですが、大企業だからと言って必ず3月から採用活動を始めるとも限らないので注意しましょう。大企業の中にも経団連に加盟していない企業はあります。

また、経団連に加盟している企業でも就活ルールを守らず、フライングで募集を始めるケースがないわけではありません。募集自体が3月からでも、その時点ですぐにエントリーシートや適性検査を求められ、早々に面接を始める企業もあります。

加えて近年は、インターンシップを通じて実質的に3月より早い時期から採用選考を開始しているケースがあります。大企業の場合は採用人数が多いためそれだけで採用枠が埋まるケースは稀ですが、インターンシップ参加者の方が有利であることは確かです。

そのように経団連に加盟する企業も、採用活動のやり方はさまざまです。志望企業の採用活動予定は、早めにチェックするようにしましょう。

経団連非加盟の日系企業

経団連非加盟の企業は、伝統的に採用選考の時期が早い傾向があります。経団連の大企業よりも早めに選考をスタートし、優秀な学生を囲い込みたいという狙いがあるためです。

ベンチャー企業などの場合、一般募集は大学3年生の12月ごろから始まり、大学3年生の3月~大学4年生の4月ごろには内定を出し終えている企業が多いです。

しかしそれ以前に、インターンシップを通じて内定出しまで終えている企業もすくなくありません。もともと採用予定人数が少ない場合、インターンシップの参加者だけで採用枠が埋まってしまうかもしれません。

また、経団連非加盟の企業の中には、通年採用を行い、応募があり次第随時選考するという企業もあります。

そのように経団連非加盟は、各企業ごとに変則的な採用スケジュールを組んでいるのが特徴です。志望企業が経団連に非加盟の場合は、早いうちに選考スケジュールを確認しておく必要があります。

外資系企業

外資系企業が説明会や選考を始めるのは、大学3年生の10月ごろです。直後から書類選考を始め、1月ごろには面接を行って、大学3年生の3月前には内定を出し終える企業もあります。

ただし、外資系企業も優秀な学生を求めているため、インターンシップを通じて事前に採用選考を行っている企業が多いです。大学3年生のサマーインターンシップに参加しないと、本選考を受けられない場合もあります。

大学4年生の春以降に採用を行っている外資系企業もありますが、そこで求められているのは留学帰りの学生やTOEIC高得点の学生などです。倍率が非常に高いうえ、特定の条件を満たさない学生はエントリーできない可能性もあるため、注意しましょう。

自分がエントリーできる時期を見逃さないよう、大学3年生の春ごろには志望企業の選考スケジュールと応募要件をチェックしてみてください。

早い時期から就活の準備をするメリット

一般的に、大学3年の3月から採用活動を行う企業を狙う場合、大学3年の冬ごろから就活準備を始める学生が多いです。しかし、近年は就活の早期化が進んでいるため、もっと早めに就活準備を始めることをオススメします。

一般的な時期よりも早く就活準備を始めるメリットは、以下の3つです。

それぞれのメリットについて解説するので、いつから就活準備を始めるか考える上での参考にしてください。

先を見通して行動できる

一般的な時期より早めに就活準備を始めると、先を見通して行動できるのがメリットです。時間的にも精神的にも余裕があるため、今後の就活スケジュールに合わせて効果的な行動予定を立てられます。

たとえば、自己分析や企業研究などの準備を早めに始めておけば、志望の方向性も早めに定まり、興味のある企業説明会を逃すことなく確実に参加できるでしょう。

また、早めに方向性が定まることで志望先への理解を十分深められ、重視される資質や面接での質問傾向などに応じた対策を実施できます。

結果として、先を見通して行動すれば就活をスムーズに行えて、合格率も上げられるのです。

選択肢が増える

早めに就活準備を始めることによって、一般的な時期から就活準備を始めた場合よりも、就職先の選択肢を増やすことができます。

前述のように、いつからエントリーの受付が始まるかは業界や企業によっても異なります。3月からエントリーを始めるつもりで動いていると、間に合わない企業もたくさんあるわけです。

それでなくても、世の中にはたくさんの業界や企業や職種が存在するため、それらの研究には多くの時間がかかります。

初めからある程度範囲が絞れている人はまだしも、ゼロからスタートする場合、一般的な時期から準備を始めたのでは、志望先選びがエントリーシーズンに間に合わない人もでてくるでしょう。

しかし、一般的な時期よりも早めに就活準備を始めれば、気づいたらエントリーが終わっているという企業数を減らせます。

また、時間的な余裕からもエントリーシーズンまでの間に幅広い業界・企業・職種についての研究を行えるので、就職先の選択肢を広げられるはずです。

軌道修正ができる

早めに就活準備を始めることによって、一般的な時期から就活準備を始めた場合より、就活の軌道の修正がしやすいのもメリットといえるでしょう。就活準備中であれば軌道修正もしやすいですが、本格的に就活が始まってしまうと、途中で進路を変更することは困難です。

本格的に就活が始まってから進路を変更すると、それに合わせて色々と準備をやり直さなければいけなくなって、他の就活生に遅れを取ってしまいます。しかし、初めに思い描いた就職先が、必ずしも自分に合っているとは限りません。

その点、早めに就活準備を始めて、インターンシップや早期選考などに参加できれば、本格的な就活が始まる前に自分の適性などを確かめられます。

結果として、就活の方向性が正しいかどうか早めに見極められ、途中で進路を変更する場合でも早めに準備を整えやすくなるのです。

就活を成功させるコツ|いつから・何を・どのくらい

就活を成功させるためには、早めの動き出しが大切です。「いつから就活が始まるの?」と周りの様子を見ていると、乗り遅れてしまう可能性があります。ほかの就活生に遅れを取らないためにも、就活成功のポイントを押さえておきましょう。

就活成功のためのポイントは、以下の3点です。

ポイントを押さえ、就活成功のために対策しましょう。

できるだけ早く就活を始める

志望企業から内定を獲得する可能性を高めるためには、できるだけ早くから就活を始めることが大切です。就活を成功させるためには、情報を早くキャッチしながら、適切な時期に対策を行う必要があります。

自己分析や企業研究は、対策に時間が必要です。本選考の開始直前に始めると十分な対策が行えず、エントリーシートの内容が不十分になったり、選考で受け答えができなかったりといった状況になりかねません。

インターンシップ選考が始まる大学3年生の6月より前、4~5月くらいから動くことで、早めに興味のある業界について調べられ、余裕をもって対策に取り組めるでしょう。

インターンシップに参加する

就活を成功させるためには、インターンシップへの参加から始めるのもオススメです。インターンシップには、公式サイトや採用パンフレットではわからない、企業の雰囲気もつかめます。

インターンシップでの評価を本選考の際の参考にしている企業も多いです。もちろんインターンシップに参加しなければ内定を獲得できない企業は少数ですが、参加することで有利になる可能性は十分あるといえるでしょう。

また、企業によってインターンシップ参加者に特別選考の案内をすることもあります。志望度の高い企業がインターンシップを実施している時期であれば、できるだけ参加するようにしてください。

エントリー数を増やす

就活を成功させるためには、時期に応じてエントリー数を増やす必要があります。志望企業を数社だけに絞って就活すると、すべて落ちてしまったときにまた初めからやり直さなければいけません。

志望企業は絞り込みすぎず、興味のある企業にはどんどんプレエントリーしておいて、いつでも本エントリーを追加できる状態にすることが大切です。

エントリー数を増やすと、選考に慣れるメリットもあります。複数社のエントリーシートを書いたり面接を受けたりすることで選考に慣れるため、志望度の高い企業で実力を発揮できるようになるでしょう。

初めから選考で実力を発揮できる人はいません。経験を積むためにも、エントリー数を増やすことは大切です。

いつからでも役立つ就活支援サービス

就活をいつから始めるにしても、以下のサービスは有効に活用したいところです。

これらのサービスをうまく使えば、就活をスムーズに進められます。インターンシップなどを通じて早めに始めたい人にとっても、出遅れてしまって焦りを感じている人にとっても役立つサービスです。

それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説していきます。

大学のキャリアセンター

キャリアセンターとは、大学に設置されている、就活生をサポートするための部署のことです。キャリアセンターでは、一般的に就活生に就活のやり方を教えたり、面接やエントリーシートの対策の仕方を教えたりしています。

その他にもキャリアセンターでは、就活イベントや合同説明会の開催、OBとOGの情報を就活生に公開したり、求人情報やインターンシップの情報を掲載したりして、就活生のサポートを行っています。

キャリアセンターの受付に行って、利用が初めてであることを伝えると、基本的な使い方を説明してもらえるはずです。

常駐しているスタッフが、自分が希望している業界や職種について聞いてくれるので、それについて答えれば、今後どうすればいいかアドバイスをもらえます。

■ キャリアセンターを使うメリット

- 手軽に就活の情報を入手できる

- 同じ大学のOB・OGを探せる

- エントリーシートの添削や模擬面接を受けられる

キャリアセンターを使う1つ目のメリットは、大学内に設置されているため、手軽に就活の情報を得られることです。授業の前後や合間の時間を使って求人情報を入手でき、就活のやり方なども教えてもらえます。

キャリアセンターを使う2つ目のメリットは、OBやOGの情報を知ることができることです。キャリアセンターにはOBやOGのデータが残されており、就活生の興味がある企業で働いているOB・OGを紹介してもらえます。

OB・OG訪問を行い、業界や企業のことを詳しく教えてもらえれば、志望動機や自己PRの作成にも役立てられるでしょう。

キャリアセンターを使う3つ目のメリットは、エントリーシートの添削や模擬面接をしてもらえることです。キャリアセンターでエントリーシートの添削や模擬面接をしてもらえれば、客観的な視点で修正点などの指導をしてもらえます。

■ キャリアセンターを使うデメリット

- 民間企業への就職経験がないスタッフが多い

- いつでも混雑している

- 提供されている求人情報が少ない

キャリアセンターに配属されている大学職員は、その多くが民間企業への就職経験がありません。そのため、キャリアセンターの職員からのアドバイスが、必ずしも的確でない場合もあります。

また、大学のキャリアセンターはいつでも混んでいて、使いたいサービスをすぐに利用できないこともデメリットといえるでしょう。就活のやり方に悩み、サポートを受けたい学生は多くいるため、とくに就活の時期は混雑してしまうことが多いです。

それによって順番待ちになってしまうと、効率よく就活を進められず、他の就活生に遅れをとってしまう場合もあります。

加えて、キャリアセンターで紹介してもらえる求人は、それほど多くありません。そのため、キャリアセンターで探すより、ネットで求人検索した方が効率的に求人情報を見つけられるでしょう。

ただし、キャリアセンターにはその大学に限定した募集も寄せられているので、他では見つけられない求人に出会える可能性もあります。

就活セミナー

就活セミナーとは、自己分析や業界・企業研究のやり方、エントリーシートの書き方、面接のやり方など、就活準備に必要なことを教えてくれるイベントのことです。

大学内で行われているものの他、就活支援を行っている企業が開催しているセミナーや、複数の企業が合同で行う企業セミナーなどもあります。

就活セミナーへの参加方法は、一般的に予約制と整理券の配布制の2つがあります。

ただし、開催する企業によって参加方法が異なり、中には有料のものもあるため注意してください。興味のある企業のホームページや求人サイトを見て、参加方法を確認するとよいでしょう。

■ 就活セミナーに参加するメリット

就活セミナーに参加するメリットは、就活で役立つ情報を学べることです。就活の仕方がわからない就活生や、志望動機や自己PRの完成度を上げたい就活生などに大きなメリットがあります。

たとえば、自己分析のやり方を学ぶことによって、自分がどんな仕事がしたいのか明確にでき、志望する企業を見つけやすくなるでしょう。

また、業界・企業研究のやり方を学べば、企業のどこを見るべきなのかがわかります。そうすれば効率的に業界・企業への理解を深められ、具体的かつ説得力を持った志望動機や自己PRを作成できるはずです。

エントリーシートの書き方を学んだ場合は、どのように書けば好評を得られるのか把握したうえで効果的な文章を作成でき、書類選考の通過率を上げられます。

面接の役立つ情報や注意点などを学ぶセミナーでは、どんなことをすれば高評価を得られるのか、どんなことに気をつければよいのかわかり、入念な準備を整えられるでしょう。

■ 就活セミナーに参加するデメリット

就活セミナーに参加する場合、参加するセミナーの種類によって、気をつけるべきデメリットが異なります。

たとえば合同企業セミナーの場合、複数の企業が合同で行っているため、得られる情報が広く浅くなってしまうことがデメリットです。目当ての企業があったとしても、その企業だけにフォーカスして深掘りした情報を得ることができません。

また、個別の企業セミナーの場合、セミナーで語られる内容がその企業にとって優位な情報にかたよりがちです。企業にとってマイナスとなる情報を聞き出すことができないため、セミナーの情報だけに頼って就活すると、入社後にミスマッチを起こすリスクがあります。

加えて、自己分析や企業研究などのスキルを教えるセミナーの場合、セミナーを運営する企業のサービスに誘導されて高額な参加費を請求されるケースもあるため、注意が必要です。

ジールコミュニケーションズでは、面接対策の講義と模擬面接がセットになった無料のセミナー「模擬面接WEBセミナー」を開催しています。面接に自信のない人は、ぜひ参加してみてください。

就活相談サービス

就活相談サービスとは、就活に関する悩みや疑問を聞き、それに対して適切な助言をするサービスのことです。ネット上には就活に関する相談を受け付けているサイトが多くあります。就活相談サービスを利用する際は、まずネットから予約をしましょう。

■ 就活相談サービスを利用するメリット

就活相談サービスを利用するメリットは、第三者の立場から適切なアドバイスをもらえることです。

気になる疑問や悩みについて回答が欲しいけど、家族や友人からは納得のいく回答をもらえないことも多々あります。そういう場合、就活相談サービスを利用することによって、第三者から適切なアドバイスをもらえる可能性が高いです。

とくに、就活エージェントが運営している就活相談のサービスでは、多くの相談者の悩みや疑問を聞いてきたスタッフが回答しているため、自分に合った回答をしてもらえる可能性が非常に高いと言えます。

■ 就活相談サービスを利用するデメリット

就活相談サービスを利用するデメリットは、回答の質や料金が、運営元によって大きく異なることです。

例えば、個人のスキルを販売しているサイトで相談相手を探す場合、その人の就活に関する知識の度合いが未知数です。あまり知見のない人に相談してしまうと、相談者が求めているものとは全く別の返答をされたり、悩んでいる就活のことに対して全くアドバイスにならない返答をされてしまう場合もあるでしょう。

個人の運営する就活相談では、必ず相談者の望む回答がもらえるとは限りません。それについて何度も同じ相談のやり取りを繰り返しているうちに、時間を無駄にしてしまう可能性もあります。

また、サービスの質に見合った金額なのかどうか、判断がつきにくいのもデメリットだといえるでしょう。

そうしたリスクを避けるには、就活エージェントなどが運営する無料の就活相談サービスを利用するのが一番です。

「就活 いつから」に関するQ&A

いつから就活を始めるかに関して、就活生から寄せられる質問は、以下の3つです。

それぞれの質問について回答していきます。

理系の就活もいつから始めるかは同じ?

理系学生は、文系の学生と選考スケジュールが変わる可能性があります。理系学生には公募で選考を受ける人も多数いますが、文系と違って学校推薦で受けるケースもかなり多いです。

公募の場合は、文系の学生とスケジュールは変わりません。志望企業のスケジュールを確認し、遅れないようにエントリーしましょう。

学校推薦の場合は、大学3年生の1〜2月頃に受付を開始する場合が多いです。エントリー時期は大学によっても変わるため、キャリアセンターや教授に相談してみてください。

企業はいつまで採用活動をしている?

企業の多くは、大学4年生の6~8月ごろまでに採用活動を終えます。多くの企業は内定式を予定している10月1日までに、内定者を揃えたいと考えているため、夏ごろまでに採用を終了させるのです。

しかし企業によっては内定辞退者が出たり、採用予定人数が集まらなかったりして、選考を継続することもあります。中には卒業間近のタイミングでも採用している企業もあるでしょう。

そのため、大学4年生の8月を過ぎても、エントリーできる企業がゼロになるわけではありません。ただし、遅くなるほどエントリーできる企業数は減るため、できるだけ早く就活に取り組みましょう。

大学3年生で就活を始めないとやばい?

「やばい」とまでは言いませんが、できれば大学3年生のうちから、それもできるだけ早い時期に就活を始めるのがオススメです。中には大学4年生から就活を始める人もいますが、すでに内定出しをしている企業もあり、志望企業にエントリーできなくなる可能性もあります。

就活に出遅れると、エントリーできる企業が減るため選択肢が狭まり、内定が獲得できる可能性も下がります。就活を成功させるためには、早めに就活に取り組みましょう。

いつから就活するか悩んだらすぐに動き出そう

就活をいつから始めればよいのか悩んだら、そのときが動き出すべきタイミングです。

早めに行動すれば、それだけできることが増えます。就活に出遅れて困ることはあっても、早く始めて損はないと言えるでしょう。とくに自己分析は、できるだけ早くからやっておくのがオススメです。

まだ志望する企業も定まっていない状態だと、就活の準備に何をすればよいのか迷ってしまうこともあります。早めに自己分析をしておけば、自分が何をしたいかもおのずとわかってくるはずです。

そうすることによって、自分が進みたいと思える就職先も明確になっていき、それにともなって業界や企業の研究、OB訪問の準備もできるようになっていくでしょう。

ジールコミュニケーションズの1on1無料相談就活サポートでピッタリ合う業界や仕事にスピード内定!あなたの魅力や能力を最大限に活かし、理想のキャリアをスタートするお手伝いをします。

効率よく自分に合う仕事を探したい、とにかく早く内定が欲しいかたは今すぐご相談ください。

かんたん1分で無料登録!

サポートお申し込みはこちら