[記事公開日]2024年12月18日

就職活動の流れをつかもう!選考スケジュールと準備の進め方

就職活動を成功させるには、選考スケジュールとそのために必要な対策の全体像を把握し、計画的に準備を整えていくことが大切です。

「そろそろ就職活動を始めなきゃ」と思いながら、実はそもそも就職活動が具体的にどういう流れで進むのか、きちんと把握できていない人もいますよね。しかし全体像をつかまないまま漠然と就職活動を始めると、必要な対策が漏れてしまったり、間に合わなくなったりするかもしれません。

そこでこのコラムでは、準備段階と採用選考の本番も含めた就職活動全体の流れ、効率的な進め方について解説します。就職活動を始める前に、ぜひ参考にしてください!

就職活動が始まる時期はいつからか

本格的に就職活動が始まるのは、採用情報が解禁される大学3年生の3月からです。3年3月からエントリーが始まり、会社説明会なども開催されるようになります。ただし、もっと早い時期から募集を始める企業もあるため注意が必要です。

また、インターンシップに参加する場合は、3年の6月くらいから就職活動が始まることになります。夏のインターンシップは6月頃から、秋冬のインターンシップは10月頃からエントリーが開始されることが多いです。一部企業ではさらに早く申し込みを開始することもあるため、企業の採用情報サイトをこまめに確認して、機会を逃さないようにしましょう。

なお、理系・文系を問わず就職活動のスケジュールは同じです。とはいえ、理系学生は大学3年から研究室に入り実験などで忙しくなるため、就職活動の時間を確保するのが難しくなります。少ない時間で効率よく就職活動を進めるためにも、1~2年のうちに、企業研究やエントリーシート・履歴書の作成なども取りかかっておいた方がよいでしょう。

就職活動のスケジュール感

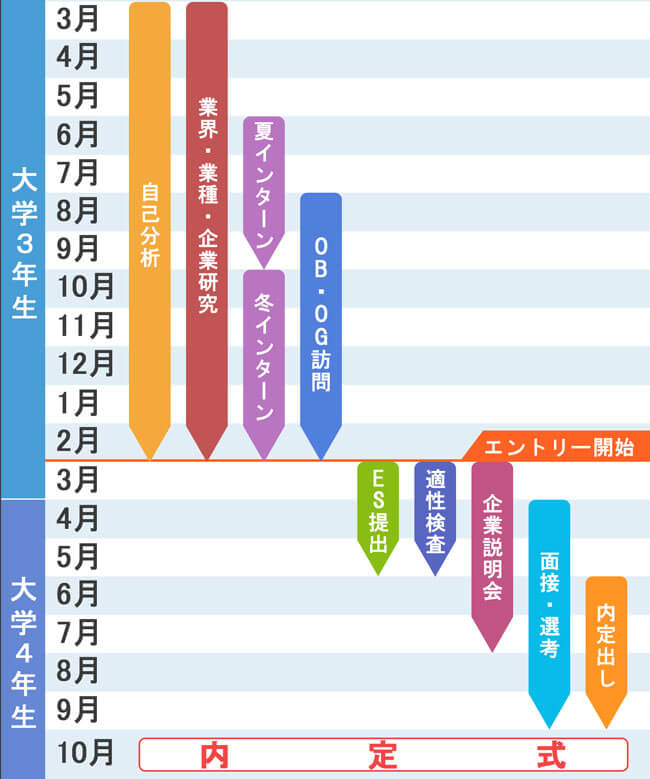

日本政府は新卒採用の活動のルールとして、次のようなスケジュールを定めています。

- 企業側の採用広報活動:大学3年の年3月1日以降

- 企業側の採用選考活動:大学4年の6月1日以降

- 正式内定:大学4年の10月1日以降

そのため新卒の学生は、大学2年の3月ごろを目処に自己分析などの準備活動を始め、大学3年の3月から本格的な就職活動を始めるのが一般的です。

ただし就職活動のルールが経団連の決まりでなくなって以来、企業の選考スケジュールは年々早まっています。新卒の学生は以下の表を参考に、学校などの予定も考慮して就職活動のスケジュールを決めてください。

就職活動の準備を含む全体の流れと進め方

就職活動は以下の流れで進めていきます。

1.自己分析をする

就職活動を始める準備として最初にすることは、自分で自分を知るための自己分析です。就職活動の中では、自身について問われる機会が多々あります。

たとえば履歴書の自己PRや長所の欄などは、自分自身を深く知らないと書くことが難しいです。また、面接のときにも、今まで取り組んできた活動や自分の欠点などについて尋ねられることがあります。丁寧に自己分析を行い、履歴書作成や面接対策をしていきましょう。

自己分析の方法はいろいろありますが、自分史やモチベーショングラフを描いて、自分の傾向を探るのが一般的です。簡易的な方法としては、質問に答えるだけで診断してくれる自己分析ツールや適職診断ツールを用いる方法もあります。

いずれの方法にせよ、インターンシップにエントリーする際は志望の方向性をある程度考えておいた方が効率的です。それまでに一度は自己分析を一通り行い、自分について把握しておくことをオススメします。

ただし就職活動における自己分析は、一度やったら終わりというものではありません。それまで知らなかった情報を得たり、経験を積んだりした後におこなうと、以前とは違う結果になる場合があります。

そのため、インターンシップや就職活動イベントに参加した後も、自己分析をやるタイミングとしてオススメです。新たな気付きを得ることで、自己分析がさらに深まります。

また、さらに自己分析を深める方法として、第三者の視点を組み込む「他己分析」という手段もあります。自分がどのような人物に見えるか、周囲の人に聞いてみるとよいでしょう。

2.業界・職種・企業研究をする

自己分析や他己分析で自分について詳しく把握したら、就職先に関する情報を集めましょう。

就職活動の成否は、自分と就職先との相性で決まることが多いです。自分にとって相性の良い就職先がどこなのか見極めるために、次の3つの研究をして、情報を集める必要があります。

- 業界研究

- 職種研究

- 企業研究

3つとも、サマーインターンの応募が始まる6月頃までにある程度は終わらせておくのがオススメです。

また、一度の研究で終わらせるのではなく、新しく入手した情報も加えて継続して調べることが必要です。新しい情報を加えることで、企業についてさらに深掘りができ、面接での受け答えなどに活かすことができます。

■ 業界研究

企業を知る前に、企業が属する業界全体の動向や将来性、課題について研究しましょう。世の中には無数の企業があるため、志望企業を選ぶ前にある程度まで志望業界を絞るのが一般的です。

業界研究を丁寧に実施することで、興味を持てそうな仕事なのか、自分に向いている企業や職種がありそうか予測できます。また、企業の立ち位置や他社との関係性がわかり、企業理解を深めるのに役立つでしょう。

■ 職種研究

業界研究の次に、職種研究を進めていきます。職種研究とは商品企画やプランニング、販売促進などの企業内の部署について理解することです。職種研究を行うことで、仕事内容に対する理解が深まり、キャリアプランを考えるのに役立ちます。

■ 企業研究

企業研究とは、就職を希望する企業についての理解を深める作業です。企業の強みや課題、取り組んでいる事業内容などを深く理解することで、履歴書の志望動機もより採用担当者に響くものになります。

また、志望動機は面接においても問われることが多いです。企業研究を丁寧にしておくと、なぜ多くの企業からその会社を選んだのかがわかりやすくなり、説得力のある志望動機になります。

そのほかにも、「入社後どのような仕事をしたいですか」「将来どのようなキャリアプランを立てていますか」などの質問の答えにも、企業研究が必要です。

3.インターンシップに参加する

インターンシップとは、就職活動を行う学生に対して企業が就業体験を提供することです。業界・企業・職種の理解が深まるだけでなく、就職活動の予行演習としても活用できます。また、自分に合う業界・企業・職種がわかるため、自己分析を深めることも可能です。

インターンシップには5日程度で終わるものから1ヶ月以上続くものまであります。5日で終わるインターンシップも就業体験はできますが、期間が短いため「体験」の意味合いが強いです。長期のものは本格的に社員と同じような業務を与えられ、実地訓練を積むことができます。

インターンシップは大学の長期休みに合わせて実施されることが多いため、募集期間は大きく分けて夏期と冬期の2種類があります。

■ サマーインターンシップ

夏期のインターンシップはサマーインターンシップと呼ばれ、大学3年生の6月~9月頃に参加することが一般的です。

応募者が多いと早く閉め切られることもあるため、こまめに企業の採用サイトや就職活動情報サイトを確認してください。

なお、プログラム内容は企業や期間によってさまざまです。インターンシップを通して何を学びたいのか明確にしたうえで、自分の目的にかなうプログラムかどうか、事前に内容を確認しましょう。

■ ウィンターインターンシップ

ウィンターインターンシップとは、大学3年生の12月~2月にわたって実施されるインターンシップのことです。本格的に就職活動が始まる直前の時期のため、企業が学生の能力を見極めるための内容になっている傾向があります。

インターンシップの経験をベースとして、履歴書やES(エントリーシート)を作成すると、より深い内容に仕上げることが可能です。

また、インターンシップで活躍するとその評価が採用選考に反映されたり、選考ステップを省いた特別選考に招かれたりする場合があります。早期内定を目指す人はぜひ参加しておくとよいでしょう。

4.OB・OG訪問をおこなう

就職活動の中では、OB・OG訪問も重要なイベントです。始める時期に決まりはありませんが、サマーインターンシップが終わる8月、9月頃に、OB・OG訪問をおこなうのが効率的でしょう。

3年生の1月以降はOB・OG訪問を本格的に始める学生が増えるため、OB・OGのアポイントが取れず、思うようなスケジュールで進められない可能性があります。OB・OGの予定を考慮し、早めにアポイントを取るようにしてください。

なお、OB・OG訪問をするときは、事前に質問内容を決めておくことが大切です。説明会などでは聞きにくい情報を入手するチャンスなので、時間を無駄にしないよう準備して挑みましょう。

5.選考対策をおこなう

就職活動では選考にエントリーする前に、選考対策をしておく必要があります。ぶっつけ本番で採用選考に挑んでも、思うような成果を上げることは難しいです。事前に以下の3つの選考に向けた対策をしておきましょう。

- 適性検査

- ES

- 面接

■ 適性検査

選考対策として最初に手を付けておきたいのは適性検査対策です。適性検査の内容は企業によって異なりますが、次のいずれかあるいは複数の内容が含まれるのが一般的となっています。

- 言語力試験:語彙、文章読解力など

- 非言語力試験:計算、論理的思考力など

- 英語試験:読解、リスニングなど

- 時事試験:一般常識、小論文など

- 性格検査:業種ごとの適性、性格分析など

企業によっては適性検査のタイミングが遅い場合もありますが、他の選考よりも対策に多くの時間がかかるため、なるべく早く取り掛かりたいところです。過去の出題傾向から試験の種類や内容を分析し、勉強しておきましょう。

■ ES

エントリーを始める1~2ヵ月前には、ES対策を始めましょう。

ES(エントリーシート)は、採用選考へのエントリーにあたって提出を求められる書類です。それをもとに書類選考が行われたり、面接の参考資料になったりします。

フォーマットや文字数の規定は企業ごとに異なりますが、志望動機や自己PRなどについて記載を求められるのが一般的です。

書類選考を勝ち抜くためには魅力的なESを作成する必要があるので、エントリーシーズンが始まる前に適切な書き方をマスターしておいてください。

■ 面接

適性検査やESの対策がある程度できたら、面接への対策もしておきましょう。面接の回数や形式は企業によって異なりますが、以下の3段階で実施するケースが多いです。

- 集団面接:複数の学生を同時に面接する

- 個人面接:学生一人ひとりを個別に面接する

- 最終面接:社長や役員など上層部が面接官を務める

集団面接は選考過程の初期段階で実施されることが多く、一人ひとりにかけられる質問時間が短いため、定番の質問のみになるでしょう。第一印象で好感を与えられるかどうかが重要になるので、服装やマナーをしっかり整えておきましょう。

個人面接は一人当たりにかけられる時間が長いので、深掘り質問が多い傾向があります。何を聞かれても答えられるよう、自己理解を深めておくことが大切です。

最終面接では、内定を出したら承諾する意思があるか確認するような質問が多くなります。また、最後に「何か質問はありますか」と逆に質問されることが多いです。志望の本気度を示せるように準備しておいてください。

いずれにしても、面接を成功させるには自信を持って質疑応答ができるように、練習をしておく必要があります。

ジールコミュニケーションズでも、模擬面接が受けられる無料のセミナー 「模擬面接WEBセミナー」 を開催しているので、ぜひ参加してみてください。

6.エントリーする

政府のルールにのっとって就職活動を行う場合は、大学3年生の3月がエントリーシーズンとなります。その頃になると企業の選考活動に対する情報が公開されるので、採用選考を受けたい企業を選び、エントリーします。

ただし、政府のルールより早く募集を始めている企業も実は結構たくさんあります。すでに志望企業が決まっている場合は、エントリーの開始時期に十分注意してください。

エントリーの数は決まってはいませんが、新卒の就職活動では20社前後エントリーする人が多いです。あまり多すぎても選考の準備が大変ですし、少なすぎると選考慣れしていないために合格率が低くなります。

適切なエントリー数になるよう、戦略的に応募先を選びましょう。

7.企業説明会に参加する

企業説明会とは、就職活動中の学生に対して、企業の事業内容や沿革、組織構造などの基本的な情報を紹介するイベントです。会社説明会や就職説明会と呼ばれることもあります。

企業説明会では、職種ごとの仕事内容や人材研修制度、キャリアパスなどのより深い内容についての説明も受けられます。説明は1~2時間程度で終わりますが、直接質問できる機会が設けられることが多いです。適切な質問ができれば、自分に合う企業か判断するために必要な情報を得られるでしょう。

企業説明会には1社のみの説明を聞く単独の企業説明会のほか、一度に複数の企業の説明を聞ける合同企業説明会もあります。企業ごとの説明を比較できる貴重な機会となるので、積極的に参加するとよいでしょう。

ジールコミュニケーションズでも、さまざまなタイプの「合同企業説明会」を開催しています。ぜひ参加してみてください。

8.ESを提出する

ESの提出も、採用選考の情報が解禁される3月以降が一般的です。オンラインで提出するケースもあれば、用紙に手書きするスタイルもあります。

ESは採用選考の資料として活用されるため、丁寧に作成することが必要です。企業によっては、ESと履歴書の両方の提出が求められることがあります。ESは採用選考の資料として、履歴書は入社前後にわたる個人データの確認として使われるため、内容が重複していても問題ありません。

また、企業によってはESの提出は不要で、履歴書のみ求められることもあります。この場合は、自己PRや志望動機を記載できるのは履歴書だけとなるため、通常以上に履歴書の内容を精査して仕上げることが必要です。

9.採用選考を受ける

ESが通過すると、その後の選考の案内が企業から届きます。企業によっても異なりますが、適性検査は3年生の3月~4年生の4月ごろ、面接は4年生の4~6月ごろに実施されることが多いです。

ただし、企業によってはESの提出と同時に適性検査の結果を提出するよう求められるケースもあります。選考のやり方は企業ごとに異なるので、募集要項や説明会の資料をよく確認しておきましょう。

面接では、まずは2~3人程度の集団面接を実施し、何度かの個人面接を経て、最終面接に進むのが一般的です。しかし企業によっては、一般的な面接のほかにプレゼンテーション型の面接や、グループディスカッション・グループワークなどを実施することもあります。

面接方法についても事前に確認し、適切に対策をしておくことが必要です。

10.内定をもらう

内定とは、一定期間ののちに入社することを企業と約束した契約状態を指します。正式な内定は4年生の10月1日以降と決まっているため、10月になってから出されることが一般的です。

企業側から内定を打診されたら、早く返信するように心がけます。多くの企業では「内定承諾書」の提出が必要です。

内定承諾書には入社を承諾することや、内定取り消しとなる事由について記載されています。内定承諾書を提出すると、労働契約が成立したことになるため、しっかりと確認しておくことが大切です。

内定の際に内定式を実施することもあります。内定式も10月に実施されることが多いです。

正式に内定を出す前に、内々定を出す企業もあります。内々定は4年生の5~6月に出されることが多いです。

内々定は、10月に内定を出すという企業からのメッセージを指します。ただし、実際に内定もらえるのは10月のため、内々定の段階では労働契約は成立せず、書類なども発行しないのが一般的です。

就職活動の流れをおさえて計画的に進めよう

就職活動の流れをおさえておくことで、準備から内定獲得までをスムーズに進めることが可能です。全体のスケジュールを把握しておくと、学業と両立しやすくなり、より満足度の高い就職活動を実現できます。

就職活動を1人で進めていく自信がない場合は、就職活動の専門家であるキャリアアドバイザーへの相談が必要です。キャリアセンターや就活エージェントのキャリアアドバイザーは、面接対策や企業選びなどの幅広いサポートを提供します。

また、就職に向けて何の活動もしていない学生も、まずはキャリアアドバイザーに相談することが大切です。就職活動の専門家によるサポートを受けることで、就職活動を前進させていきましょう。

ジールコミュニケーションズの1on1無料相談就活サポートでピッタリ合う業界や仕事にスピード内定!あなたの魅力や能力を最大限に活かし、理想のキャリアをスタートするお手伝いをします。

効率よく自分に合う仕事を探したい、とにかく早く内定が欲しいかたは今すぐご相談ください。

かんたん1分で無料登録!

サポートお申し込みはこちら